推荐语

比较政治传播研究是将比较方法应用于政治传播研究而形成的研究领域。本文在国内首次引介 “比较政治传播研究”这一学术概念,从问题缘起、理论关切和路径探索三个方面对全球范围内的比较政治传播研究进行学术史梳理,是作者尝试探索中国政治传播研究新领域的一种尝试。比较政治传播研究与比较政治研究的理论关切内在相通。现代化理论是比较政治研究的理论基石之一,而本文以“现代性”为内在线索,定位了比较政治传播研究的理论缘起,即如何应用现代化理论解释政治传播中的全球化现象。同时,鉴于现代化解释所面对的理论挑战,文章从文化与制度两条理论路径,进一步解释了当前比较政治传播研究如何处理比较研究中共通的情境特殊性和模式普遍性的理论关切。文章将政治传播研究置放于比较政治研究视野之下,将两者进行理论勾连,亦是作者试图进一步夯实中国政治传播研究理论基础的一种努力。

摘 要:

比较政治传播研究是比较方法应用于政治传播研究而形成的一个新兴研究领域。本文以现代性为内在线索,对比较政治传播研究的问题缘起、理论关切和路径探索进行梳理。政治传播从整体上呈现出全球趋同的趋势,对于这一现象主要有两种具有代表性的理论解释:一是美国化的解释,二是现代化的解释。在逆全球化的转向之下,政治传播领域的比较研究强调通过情境因素推进研究:一方面强调政治传播的情境特殊性,另一方面在情境基础之上,致力于探索多样态的模式普遍性。当前比较政治传播研究出现两类具有开创意义的理论路径:文化路径与制度路径。前者将政治文化中与传播相关的部分视为政治传播规定机制的来源;后者致力于探讨制度类型与政治传播特定技术能力之间的关联。本文希望通过以上梳理,探讨在中国进行比较政治传播研究的可能性与起点。

关键词:

比较政治;政治传播;现代性;制度路径;文化路径

一、问题缘起:政治传播趋同的理论解释及其问题

1. 理论解释1:政治传播的美国化

2. 理论解释2:政治传播的现代化

二、理论关切:情境特殊性、多样态的模式普遍性

1. 以美国风格与现代模式为参照系:西方文明内部的比较政治传播研究

2. 发展中国家的比较政治传播研究

三、比较政治传播研究中的文化路径与制度路径

1. 文化路径的比较政治传播研究

2. 制度路径的比较政治传播研究

四、结语及其中国启示

政治传播研究是政治学、新闻传播学等学科交叉而来的一个跨学科的研究领域[1],而比较政治传播研究是比较方法应用于政治传播研究而形成的一个新兴研究领域。上个世纪七十年代以前,政治传播研究领域几乎找不到比较方法的踪迹。直至七十年代中期,有学者提出应当将比较研究的方法引入政治传播研究中,并提出在该领域进行跨国研究的四个比较维度[2]。进入九十年代后,受到全球经济一体化、跨国性国际组织与信息通信技术的发展,从多方面重新审视不同文化结构背景下的政治传播成为必要。在此背景之下,研究者开始超越单一民族和国家的经验,致力于在普遍适用性的层次上使异质背景下的比较研究结论系统化、框架化和外延最大化,以探索不同政治体制结构和媒体结构之间的关联。此阶段出现新闻价值研究[3]、政治传播现代化或民主化的研究[4]等有代表意义的理论推进。但是,诚如学者所承认的,此时政治传播研究对比较方法的应用总体上仍然处于初级阶段[5]。直到本世纪初,政治传播领域开始出现对于不同学科比较研究方法的整合,尤其是丹尼尔·C·哈林(DanielC·Hallin)与保罗·曼奇尼(Paolo Mancini)做出的比较媒介体制研究对于比较政治传播研究来说具有范式的启发意义[6],此时的政治传播研究开始进行宏观层面与中观层面的比较方法的整合[7]。一个由学术共同体推进的、有明确理论视域的比较政治传播研究领域逐渐形成。[8]

从以上简单的学术史勾勒来看,相比较于政治传播相关的学科,如政治学、社会学、心理学、跨文化研究等对于比较方法的发展,政治传播的比较方法进展是非常缓慢的。究其原因,首先是因为学科融合的背景下政治学研究者和传播学研究者对如何收集、运用相关资料及内容分析的能力和出发点并不一致。当然,这种差异更多是由于二者在思维观念,以及在当时两种学科所处的学科地位差距所致。其次,作为一个跨学科的研究领域,政治传播内部发生的学科交叉所带来的融合,实际上使政治传播中的比较研究更具复杂性和不确定性:比较政治传播研究的研究方向与对象的明确都经历了一段时间的争议,理论化的进展则更需要时间的积淀。第三,从比较研究的内部视角来看,以上情况受到当时研究背景下政治传播学者的研究兴趣和偏向的影响,彼时的研究状况正如学者所言:“多年来,传播实证研究几乎就是媒介效果范式的同义词,它不关注较大的媒介结构,而是致力于特定讯息对个人态度和信念的效果。”[9]可见,在七十年代,政治结构和媒体结构之间的动态关联性并不是那个时代的政治传播的关注重点。随着情境经验的积累,当前的比较政治传播研究才逐步扩展至以行动者为对象的微观层面的研究中[10],并在前人的学术累积的基础上继续进行着理论与路径的探索。

本文拟以现代性为内在线索,对比较政治传播研究中与之相关的问题缘起、理论关切和路径探索进行梳理。现代性是比较研究中不同理论范式寻求一致性的基石,亦是比较政治研究各范式共同的核心主题。当然,从现实来看,尽管作为比较单位的各国或地区的情境各自不同,但是现代性却已渗入各情境之中,成为各比较单位的最基本的情境。[11]这种梳理亦有现实关怀,本文尤其希望通过这种梳理,探讨在中国进行比较政治传播研究的可能性与起点。

一、问题缘起:

政治传播趋同的理论解释及其问题

就世界范围来看,政治传播从整体上呈现出“全球趋同化”(global convergence)[12]的趋势。这种趋同,是全球由于跨界联系所带来的相互依存关系在政治传播领域的反映,具体来说,是指政治传播的专业性规范和守则正在全球范围内被分享和实践。对于政治传播的全球趋同现象,主要有两种具有代表性的理论解释:一是美国化的解释,二是现代化的解释。

01

理论解释1:政治传播的美国化

在政治传播的全球趋同现象中,值得注意的一点是,那些被世界各国所广泛借鉴的技术、实践、规范等都最先发生于美国,以至于一些学者将这种“趋同化”描述为政治传播的“美国化”(Americanization),亦即美国风格的竞选模式的蔓延。[13]所谓的美国风格的竞选模式,主要包括:其一,政治传播的个人化(Personalization),即政治传播从对政党的关注向对候选人的关注转向。[14]作为一个弱政党政治的国家,在美国风格的竞选实践中,政治传播中的政党作用较弱,竞选焦点集中于候选人身上。但是在政治传播全球趋同化的影响下,许多政党在制度中发挥更强作用的国家,如英国、德国等也都出现了明显的个人化趋势。其二,政治传播的专业化(Professionalization)。[15]六十年代以前的西方政治传播主要依赖于业余的党内积极分子和党员,但是六十年代以后,尤其是九十年代以来,政治传播越来越依赖于专业化的咨询专家,包括战略传播专家、广告专家、政治化妆师(Spin doctors)、民意调查专家等专业人士的协助,专业化趋势明显增强。其三,政治的媒介化(Mediatization)[16],指媒体已经不再是单纯的政府与公众之间的沟通中介(Mediation),而是整个政治的运作深受媒体逻辑的影响,这种媒体逻辑对政治运作本身所依赖的政治逻辑造成巨大的冲击。其四,政治领域借鉴商业领域相关技术与思路,政治传播实践成为了政治营销(Political marketing)[17]实践,并进一步发展为政治品牌(Political branding)[18]实践。总之,政治传播的“趋同化”研究向我们展示了某种具备鲜明美国风格的政治传播模式:在这种模式当中,政治传播主要应用于政治竞选领域,它依赖于专业的顾问团队,运用商业化媒体的逻辑,力图影响民意,从而为政治候选人争取选票。

02

理论解释2:政治传播的现代化

许多学者对将政治传播的趋同趋势简单归结为“美国化”的这种论断提出批评,认为这不可接受。大卫·斯旺森(David Swanson)与保罗·曼奇尼提出了政治传播的现代化理论。他们认为“美国化的竞选方式可能反映了一个更广泛、更一般的,正在许多社会中发生变化的过程,这些变化很难归结于一个单一的原因,而远远超出了政治与传播范围……我们将这种更普遍的过程称为‘现代化’。”[19]该理论提出了“现代竞选模式”(Modern model of campaigning),主要特征包括政治的个人化、政治的科学化(类似于前文提及的“专业化”)、越来越多的政党与公民相分离、传播的自主结构(即自由的传播环境)的发展、公民扮演旁观者的角色等。[20]而所谓现代化是竞选创新的源头,因而,政治传播的全球趋同是一个更广泛的社会结构和经济安排的变化所产生的政治进程中的一部分。从规范取向来看,哈林与曼奇尼认为,这种政治传播模式实际上以盎格鲁-萨克逊文明圈的自由主义规范为基础,或者说,政治传播的全球趋同现象是以英国和美国为代表国家的北大西洋模式扩张的结果。[21]

现代化理论是比较政治研究的经典理论,在此,它亦被用于为政治传播的趋同化提供理论解释。现代化理论为比较政治传播研究提供了一个具有普遍意义的参照系,以及有明确价值导向的政治发展方向。但是,这种理论亦存在局限性。诚如斯旺森与曼奇尼提出的困惑:现代是一个模式,还是一个原型(Model or archetype)[22]?如果是前者,一个合乎逻辑的推论是:全球各国政治传播在美国与其他国家都将呈现相似性;但是如果是后者,现代模式可能只是一个起点,基于不同的情境,现代模式将有不同的走向。在比较政治研究领域,现代化的趋同存在各种不同的变体,而且在各国发展的不同阶段可能呈现出不同的趋同点和分离点。[23]在政治传播领域,也同样存在类似的质疑:现代媒介化的竞选过程中的趋同现象是有条件的,[24]甚至强调特殊性的情境特征有着更关键的作用。[25]

二、理论关切:情境特殊性、多样态的模式普遍性

从当前全球范围内各国政治传播的主要趋势来看,政治传播正在从政治传播的趋同化向其反向趋势转向。虽然政治传播呈现出全球化的趋势,但是,政治传播亦是本土化的,它根植于当地,以国界、区域为边界,被文化和法律所限制。从研究策略来看,以现代化理论为代表的研究强调通过跨国研究整合相关概念与理论,而政治传播研究领域的比较研究则更强调通过情境(Context)因素推进研究。[26]

01

以美国风格与现代模式为参照系:

西方文明内部的比较政治传播研究

在这些研究中,相当大一部分的比较政治传播研究从本国情境出发,以美国为参照对象,致力于探索美国风格之外的政治传播的特征。这与比较政治中的“美国例外论”相通,亦即强调不论是发展条件抑或发展路径,美国都有不同于欧洲政治发展的特殊性。在比较政治传播研究领域,有学者通过对德国与美国的政治传播的比较研究,显示美国政治传播是“媒体驱动的”,商业化倾向明显;而德国政治传播具有明显的“政治激励”的特征。[27]有学者发现,英国政治传播对数据技术和互联网技术的应用远落后于美国。[28]与美国政治中的弱政党特征相比,英国政治传播强调政党作用,其价值观作为过滤机制发挥作用。[29]还有学者关注英美政治传播中的电视辩论,认为英国作为议会制国家,电视辩论并非其制度需求,进而对英国政治制度正在逐渐“总统化”提出担忧。[30]

斯旺森与曼奇尼提出的现代化模式亦成为比较政治传播研究的参照对象。在哈林与曼奇尼关于比较媒介体制的开创性研究中,两位学者将西方世界的媒介体制进行了类型学的比较研究,该研究将媒介体制区分为三种类型:一是自由主义或北大西洋模式,该模式盛行于英国、爱尔兰和北美,以占相对支配性地位的市场机制和商业性媒介为特征。二是民主法团主义模式,该模式盛行于欧洲大陆北部,在该模式中,商业性媒介和与有组织社会和政治团体相联系的媒介有着共存的历史,国家角色相对活跃,但在法律上又受到限制。三是极化多元主义或地中海模式,该模式盛行于欧洲南部地中海国家(如意大利),在该模式中,媒介被整合进政党政治、商业性媒介较弱的历史发展中,国家角色相对强大。[31]该研究将情境因素作为比较维度[32],展现了不同模式在国家与社会、客观性、公共利益等社会共有观念上的区别,突破了新闻传播领域经典研究《传媒的四种理论》[33]中基于媒介“哲学”,或者也可以称之为媒介“意识形态”的分类法。

近十年来,随着经验证据的不断累积[34],理论的情境化程度不断加深,这对于比较政治传播研究有着重要的推进意义。在比较媒介体制的相关研究中,情境因素对于该理论的推进主要体现在以下方面:一是许多后续研究试图将哈林和曼奇尼所使用的定性的历史制度主义的比较方法转化为定量的研究设计。[35]二是为了解决现代信息技术发展所带来的问题,提出了具体建议,包括更新比较维度,并为一些增加项提出了可衡量的指标。[36]三是使研究不仅局限于宏观维度的研究,而且向中观维度和微观维度(即个体)扩展。研究显示,新闻专业化程度高的国家,媒体的政党平行性也相对低;在规章制度健全、商业化程度低的媒介体制中,公众更有可能消费大量新闻并了解更多信息。[37]以个体为基点的微观研究尤其体现在媒体的使用和效果的相关研究中,比较有代表性的是关于媒体系统所带来的机会结构——如是否促进公民政治知识的增长、是否促进媒介曝光和政治参与的增加等——的高度情境化的比较研究。[38]对于欧洲、北美与亚洲国家的大量比较研究发现,以公共服务为导向的新闻媒体可以在既定的媒介体制中提高公民的政治知识[39],以及在拥有强大公共服务广播的信息环境中进行社交活动的个人更愿意将自己的身份曝光于与自己的观念不一致的信息环境中,从而将回声室的风险降到最低。[40]

在逆全球化的大势之下,以上思考还伴随着对以北大西洋为母体的现代文明及其模式本身的反思。在规范意义上,这种反思表现为试图突破竞选式民主范式的局限,以公民民主范式为补充,重思民主价值的标准,以及通过多样化的政治传播推进公共善的实现。

02

发展中国家的比较政治传播研究

在比较政治传播领域,超越西方的有影响力的研究不多。这些研究基本仍然沿袭西方文明内部的比较范式或概念,对比较对象进行扩展。一是,在政治传播现代化的理论框架中,学者致力于探讨处于现代化进程发展中的国家的政治传播现代化、民主化、世俗化的程度。其中,以色列、阿根廷、委内瑞拉等国与意大利一起,被认为是“面临潜在不稳定压力的民主国家”的代表;而俄罗斯、波兰等与西班牙一起,被认为是“新兴民主国家”的代表;以上两类国家与以美国、英国、瑞典、德国等为代表的“具有稳定政治文化的民主国家”相对照。[41]二是,在比较媒介体制的研究中,哈林与曼奇尼承认他们关于媒介与政治的三种模式过于理想化,而且无法覆盖西方之外的国家,而且学者认为他们忽略了某些比较类别,比如媒体自由与宗教,这两者在欧洲以外的媒介体制中可能起决定性作用。[42]在哈林的后续研究中,他将其类型学的研究扩展到非西方国家,包括针对东欧,拉丁美洲,亚洲和非洲提出了各种媒介体制模型[43];还有学者提出新的比较维度以更好地适应非西方体制[44]。三是,除了以上有着明确理论驱动的研究之外,在政治传播研究领域,还存在一些零散的对发展中国家的国别研究。例如,在美国学者编辑的《政治传播辞典》中,对于阿根廷、智利、突尼斯、阿尔及利亚、巴西、保加利亚、古巴、委内瑞拉、俄罗斯、土耳其、保加利亚等国的政治传播均有介绍[45],但是这些介绍仅仅局限于描述层次。

从比较政治传播的理论关切来看,可以看到两条线索:第一条线索强调政治传播的情境特殊性;而第二条线索致力于探索政治传播与现代化之间的关联,一部分研究致力于探寻以现代化为目标的政治传播发展的可能性与方向,另一部分研究则希望对现代化模式有所突破。以上两条线索相结合,实际上意味着除美国以外的所有国家都面临相似的问题:政治传播未来发展的是模式化的,还是混合(hybrid)形态的?是单一线性的,亦或存在多线性、多元化的可能性,以及这种可能性是怎样的形态或面貌?

三、比较政治传播研究中的文化路径与制度路径

对于以上困惑的解决,有学者认为一个理论上的处理办法是:在比较研究中将政治传播区分为“文化”与“结构”两个维度:文化维度则与描述行动者的自觉行动取向、态度以及专业政治传播角色中的规范(Norms)相关;而“政治传播的结构”与政治系统与媒介系统在宏观与中观上的制度性条件相关。[46]与这一思路相呼应的是,比较政治传播研究出现两类具有开创意义的理论路径:文化路径与制度路径。前者将“政治文化中与传播相关的部分”视为政治传播系统的组成部分,并将其视为政治传播“规定机制的来源”。[47]后者致力于探讨制度类型与政治传播特定技术能力之间的关联,认为“技术可以重塑制度,但制度将调节最终结果”。[48]

01

文化路径的比较政治传播研究

关于“政治传播文化”的讨论,最早由两位学者杰伊·布鲁勒(Jay G.Blumler)与迈克尔·古雷维奇(Michael Gurevitch)关注,他们将“政治文化中与传播相关的部分”视为“政治传播系统”的组成部分,并将其视为政治传播“规定机制的来源”。[49]他们认为政治文化中与传播相关的部分具有以下重要功能[50]:一是规定关系;二是嵌入行为惯例中,这些惯例通常假定将来要遵循的先例状态;三是作为在因所谓的不遵守现有基本规则或要求更改基本规则而引起的争议时的参考点;四是还原并吸收到各个参与者的内部角色定义中。从这个角度出发,有学者对政治传播规范做了一分为二的类型学研究[51],认为政治竞选可以区分为两个类型:一是媒体逻辑。基于这种逻辑的政治竞选主要关注媒体报道,并且以媒体受众为对象,相比较来说,信息的政治本质是第二位的。这种竞选逻辑暗示一种营销式的政治传播:它寻找战略目标的群体,将选民视为消费者,并且提供一种符号化的产品。二是政党逻辑。基于这种逻辑的政治竞选关注于政治过程的控制。这种逻辑强调政治传播中的政治导向,传播致力于将政治行动者在政党、相对的公众的政治竞争中安排在合适的位置,并且推进政治议题或政策。哈林与曼奇尼将李普塞特所提出的共识民主、多数至上民主,萨托利提出的温和多元主义、极化多元主义应用于比较媒介体制研究中[52],并对此进行类型学的划分,亦颇具有政治文化研究的意味。

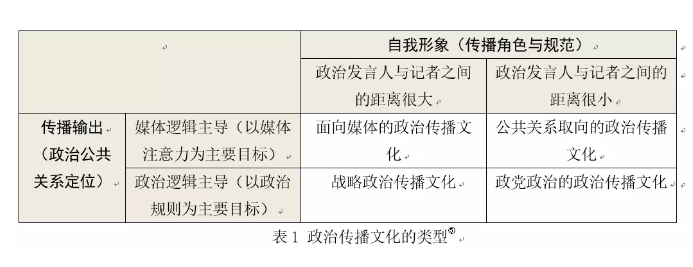

德国学者芭芭拉·芬奇(Barbara Pfetsch)明确提出“政治传播文化”这一概念,将其界定为“针对政治传播特定对象的政治信息的生产的系统中,那些行动者的可观察的取向。”[53]该学者还曾将这一思路应用于前文已提及的德国与美国政治传播的比较研究中。[54]在后续的研究中,她将政治传播文化区分为四种类型,如下表所示:

一是面向媒体的政治传播文化。这种政治传播文化的特征是:政治发言人要想在任何位置传播信息,就必须接受媒体生产的原则作为自己的规则。鉴于这两个群体之间的距离,接受媒体游戏规则是所有交流的先决条件,因为没有其他社会机制(例如个人信任或尊重)可用来克服利益冲突。二是以公共关系为导向的政治传播文化。在这种政治传播文化中,行为者之间形成了相互协议,即要通过大众媒体关注产生的规则来产生政治信息。这种政治传播文化的起源于新闻业与公共关系之间的紧密联系,二者是相互影响的关系。三是政党的政治传播文化。在这种政治传播文化中,政治逻辑,尤其是政党或政府的权力政治计算,决定了决定关系中的传播关系。当政治发言人与记者之间的社会或政治关系密切地,政治公关可以相对容易地确定问题和时间安排,理想情况下还可以成功地确定媒体报道的观点。传播按照政治角色的规则进行,这可能意味着媒体失去自治权。四是战略性政治传播文化。政治逻辑的主导地位以及同时更大的角色距离产生了一种沟通文化,在这种文化中,政治发言人必须采取战略措施来传达其信息。他们通过将政治公共关系作为战略性政治资源来这样做,并有针对性地将他们对政治信息的产生和影响的技术知识用于政治精英的具体和短期目标。战略性政治传播文化的特征是,政治发言人在追求自己的政治权力目标时,会借助自己的游戏规则寻求对媒体进行工具化。

芬奇对于政治传播文化的研究具有开创性意义。她的研究提出了比较政治传播文化研究的四个维度:一般的制度、输入、输出和自我形象。[56]同时这种研究将结构情境考虑在内,从而能够超越微观层次研究,将比较政治传播的研究范围扩展到宏观层次。但是,芬奇的研究亦存在争议,这些争议与对比较政治研究中政治文化研究的争议是相通的:二十世纪七十年代,关于政治文化研究的研究不胜其数,此时任何与政治有关的认知、信念和价值皆曾被称为政治文化。这使得政治文化成为一个“残余范畴”,即在比较研究中,凡是不能用其它因素解释的,就用政治文化来解释,这反而使“政治文化”丧失解释力。学者警告在严格意义上将宏观结构变量作为因果关系来解释可能是一种错误.[57]

02

制度路径的比较政治传播研究

比较政治传播研究对制度的关注早已有之:斯旺森将选举系统、政党竞争结构、竞选规则等制度要素作为政治传播现代化的重要考量标准。[58]芬奇对于美国与德国的政治传播文化的比较研究中,其原因解释主要是制度方面的,认为美国媒介驱动的政治传播文化是其总统制度、弱政党制度、商业化的媒介体制的结果,而德国政治激励的政治传播文化,是其政党与政府的代表制、政治化的媒介体制的结果。[59]

典型的基于制度路径的比较政治传播研究来自英国学者,这与比较研究方法相关。从比较研究方法来看,有两种基本逻辑:或者最大化相似案例,或者最大化相异案例,而前者是逻辑上更为严谨的比较研究方法。英国与美国有着共同的政治文化基础,例如丹尼尔•哈林等学者认为这两个国家是北大西洋模式的典型代表,在这种相似性的基础之上,能够更科学地研究制度因素对政治传播的影响和意义。英国学者尼克·安斯特德(Nick Anstead)与安德鲁·查德威克(AndrewChadwick)基于比较制度路径,对英国与美国政治传播中互联网的应用进行了比较,发现英国与美国政治传播在对互联网的应用上,存在较大差距。[60]他们认为这种技术应用上的区别主要由于制度上的差异,包括系统性制度多元主义的程度、党员组织制度、候选人招募与选拔制度、竞选财政制度等。该研究对传播学中的“技术决定论”这一传统争议作出回应,强调在哪种类型的制度更可能与互联网的特定技术能力相关关联这一问题上,“技术可以重塑制度,但制度将调节最终结果。”该研究认为制度路径有潜力为解释互联网在跨国政治传播研究提供一个理论框架。安斯特德通过2015年英国大选的研究,进一步发现尽管美国政治传播表现出强烈的数据驱动(Data-driven)趋势,但是对于英国政党,尤其是工党来说,数据并没有想象中重要。在原因解释方面,该学者认为这与英国的竞选制度障碍、竞争性的制度动力不足、两党制度逐渐衰落、地缘制度形式影响等制度因素密切相关有关。而英国工党与保守党在数据运用能力方面的差距,与两党的基层动员能力上的差异相关。关于传播技术与政治制度之间的关系,该学者认为制度塑造了技术,但是技术也重塑了制度。[61]制度路径也被应用到跨国的比较政治传播研究中。有学者对十六个西方民主国家或地区的媒体进行内容分析,研究政治制度逻辑是否决定政治人物的新闻报道分布。研究结果显示:媒体逻辑与政治制度逻辑对于政治人物的媒体可见性均有影响,但是后者是主要影响因素。在政治权力在政治人物之间更平均分配的国家中,更广泛的政治精英能够获得新闻的曝光。[62]

政治传播研究对于制度有两个比较焦点:一是总统制与议会制中政治传播的区别。研究认为在总统制中(以美国为代表),立法机关的政党凝聚力较低,权力集中于行政首脑,即总统。而总统由独立于立法机关的选举产生、任期固定,所以,严格来说,政府的信息政策对公众舆论负责,而并非对国会或议会负责。在这种政治制度中,政治传播主要面向公众。或者说,“走向公众”(Going public)的战略往往取代了行政机构与国会之间的协商。[63]这种战略通过决定媒体议程来影响选民,争取公众的支持。由于需要寻求公众的支持,这些国家的政治传播多呈现个人化的特征,或者围绕常常立法与国家安全,构建“假事件”(Pseudo event)。[64]与美国的总统制不同,议会制国家的政府传播战略倾向于协调议会内外各方的辩论,在两党或多党组成的联合政府的国家中,政府依赖议会的支持,行政长官制定媒体议程,主要是为了在联合政府及对应的反对党之间明确其作为政治领导人的定位。而如果政府还要需要处理来自党内的反对意见,政局就更加复杂了。在这种情况下,行政机构的传播战略就不仅仅是控制媒介议程,而必须对联合政党内外各方力量的政治竞争做出反应。联合政府处于高竞争状态之下,这种制度性安排驱使公共信息关注于政治议题的管理,因而主要的活动涉及“主题化与去主题化”(Thematization& de-thematization),以及使议题“框架化”(Framing)。[65]

政治传播研究对于制度的第二个关注点聚集于政党制度。传统研究认为,两党制国家中的意识形态趋于缓和,政党身份、政党依附性的作用随之下降,因此政治传播中政党的作用是被弱化的;而多党制国家则相反。但是当前世界各国政治出现的诸多新的趋势打破了以上论断:在某些传统的两党制国家中,极左和极右的力量均有所扩张,政治极化、身份政治等成为政治传播的新议题(如美国);还有一些国家两党制在向多党制,或者说“卡特尔型政党”转向(如英国)。在多党制国家中,对于一些政党依附性较强的国家(如德国),政治传播的个人化趋势亦正在加强,意识形态的作用反而在下降。而对于一些政党依附性本身就比较弱的国家(如加拿大、北欧国家),政治逐渐碎片化,这意味着意识形态本身的碎片化,传统政党向“全民型政党”甚至“利基政党”转向。在一项由哈佛大学皮帕·诺里斯(Pippa Norris)进行的“2019年全球政党调查”(GlobalParty Survey,GPS)”[66]中,通过1861名政党和选举专家的资料,对163个国家中1043个政党的意识形态、政策立场和言论进行了跨国的比较研究。在其新近研究中,该项调查对各国政党中的民粹主义修辞进行定量化的衡量,并证实了意识形态价值观与民粹政党之间的相关性。[67]以上复杂局面对传统研究形成了较大的挑战,并对政治传播产生深刻影响。有加拿大学者的研究认为,加拿大政治传播与美国有着高度的相似性,例如加拿大首相特鲁多的政治传播几乎复制了美国前总统奥巴马的竞选技术,但在具体的解释方面,学者认为该国的政治分裂、政治的急剧碎片化是这种情况出现的主要原因[68],这与美国学者的解释不同,后者认为政治营销技术竞争性的加剧主要与现代政治中“意识形态终结”、政党作用下降等原因相关。与加拿大政治传播相似的情况还发生在澳大利亚、挪威等国家的政治传播中。

四、结语及其中国启示

对于政治传播的全球趋同现象,学界主要有两种理论解释:一是美国化的解释,二是现代化的解释,这两种理论均致力于提供一种普遍性的解释。在当前逆全球化的转向下,本土化的情境因素对于比较政治传播研究来说起到了更重要的推进重要。本文对于比较政治传播研究的现代化的理论基点与相关回应进行了梳理。

对于比较政治传播研究的梳理中,其中颇具意味的并不仅仅是哪些国家被纳入比较政治传播的范畴,还有哪些国家被排斥出了比较政治传播的范畴。斯旺森等通过对十一个国家的政治竞选的国别研究,提出“现代竞选模式”。[69]这个模式另一面的含义是,一些被认为缺乏竞争性选举系统、政党竞争结构等要素的国家被排斥出了主流比较政治传播研究的范畴。随着媒介系统与政治系统相互依赖的加深,西方学界认为中国的政治传播已经逐渐明晰起来。[70]近年来,西方学界中亦有少量比较政治传播研究将视野转向中国。比较有代表性意义的是在哈林与曼奇尼主编的《超越西方世界的比较媒体系统》一书中,有学者在比较媒介体制理论框架下,对中国媒介体制的介绍,提出“在中国,尽管政党媒体模式仍然处于结构上的主导地位,但是政治工具化、商业工具化、专业化,以及在数字化与社会化传播时代的大众参与的政治压力之间动态与创造性的紧张关系中,超越单一模型来了解中国的媒体机构和实践也许是有用的。”[71]但是,从整体来看,绝大部分西方学者运用比较方法对中国政治传播进行分析时,主要强调的仍然是其“非常不同”的一面。例如有研究从自由度、多样性、向心性与传统四个维度对包括中国在内的七个国家的媒介系统与政治系统进行比较研究,研究者坦言,这七个样本之所以被选择,是因为它们是“异类”的。[72]

目前国内运用比较方法对中国政治传播进行的研究寥寥可数。虽然研究基础薄弱,但是自“政治传播”作为一种学术话语被引入国内以来,中国政治传播研究凸显了一个明显的内在参照对象:与西方国家,尤其是美国政治传播相比较。在过去二十年时间里,中国政治传播研究基本确立了两条讨论线索:一是强调中国政治传播与政治宣传之间无法割裂的关系。有学者提出中国政治传播“以宣传为轴心”等理念[73];有学者试图梳理中国的“宣传话语及其正当化”的过程,并展现了“旧宣传”与“新宣传”的异同[74]。二是强调中国政治传播与政治现代化之间无法割裂的关系。比如中国政治传播研究前十年的时间内,关于中国政治传播研究“从宣传到传播”的大讨论[75],以及诸多学者从政治传播与民主价值、公共价值、技术现代化等角度[76]研究中国政治传播。中国学者与西方学者在此呈现出了不同的理论关切。尽管如此,不论是从普遍意义,还是个性意义上,中国政治传播已存在进入比较政治传播研究主流视野的基础。

比较政治传播研究中的文化路径与制度路径对于中国政治传播研究均有着重要启发。相比较来说,制度路径的研究比文化路径的研究更契合中国政治传播未来的发展方向。这是因为:对中国而言,从文化路径进行研究可能陷入另一个误区:混淆政治文化与政治制度的差别,甚至以文化上的差异掩盖制度上的差距。对于政治传播研究来说,当前集中于中国政治传播的关键问题,诸如是否应用于政治竞选领域、媒体角色等,这些更多是一个政治制度上的、而非政治文化上的差异。文化不可比,制度有优劣。对于政治传播的研究来说,即使要考虑文化因素,亦应当在试图推进政治制度发展进程的基础上对此进行关照。

从中国关怀来看,与政治传播密切相关的制度因素主要来自政党制度。虽然有不少研究开始着力于探讨不同政党体制对于政治传播的影响,但是由于现阶段基于制度路径的比较政治传播研究主要由西方学者主导,这些研究实际上忽视了政党制度的另一个重要方面:对于政党主导国家,尤其是一党长期执政的国家来说,政党是其政治发展最重要的主体力量[77];政治传播发展与政治发展同步推进,合理推断是,在这些国家里,政党亦是政治传播发展的主导驱动力量。在西方主流政治传播研究中,政治传播被视为政府、媒体与媒体——这三个多元的相对独立的行动者用以实现其各自政治目的的活动。[78]但是,这种观点实际上更适宜解释多元主义情境中的政治传播,且忽略了政党作为现代政治的重要行动者的作用。从中国关怀出发,这一重要的研究主题亟需展开更为深入的研究,尤其在同时关注中国国别情境的特殊性与现代政治发展模式的普遍性这两条线索的基础之上对此进行进一步推进。

参考文献:

[1]在本文中,政治传播是指为多元政治行动者所用的,用以达成其目标的传播方式。在政治传播中,“政治”揭示其目标、意图或功能取向;“传播”是达成目标和功能的手段、方式、方法、技术。政治传播是多元行动者,包括如政府、政治家、政党、利益集团、意见领袖、公众舆论等共同参与的事务,是民主政治的重要组成部分。关于政治传播的概念界定及其解释,参见苏颖:《作为国家与社会沟通方式的政治传播》,中国社会科学出版社,2016,第38页,。

[2]Jay G. Blumler and Michael Gurevitch,Towards a Comparative Framework for Political Communication Research,in Political Communication: Issues andStrategies for Research, edited by Steven H. Chaffee and Beverly Hills,Sage publications, 1975, pp.165-193.

[3] Holli A. Semetko, Political Balance on Television: Campaignsin the United States, Britain, and Germany, Harvard International Journal of Press/Politics, 1996(1/1), pp.51-71;Holli A. Semetko, et al, The Formation ofCampaign Agendas: A Comparative Analysis of Party and Media Roles in RecentAmerican and British Elections, Routledge, 2013.

[4] Christina Holtz-Bacha and Lynda Lee Kaid, Political Advertising in Western Democracies: Parties & Candidateson Television, SAGE Publications, International Educational and ProfessionalPublisher, 1995; David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study ofInnovations in Electoral Campaigning and Their Consequences, Westport,Conn.London: Praeger,1996.

[5] Werner Wirth and Steffen Kolb, Designs and Methods ofComparative Political, in Comparingpolitical communication: Theories, cases, and challenges, edited by Frank Esser and Barbara Pfetsch, CambridgeUniversity Press, 2004, p.87; 丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制:媒介与政治的三种模式》,陈娟、展江译,中国人民大学出版社,2012,第1页。

[6]与比较传播领域单纯关注媒介本身不同,哈林与曼奇尼的比较媒介体制研究强调了媒介系统对政治系统的依赖性,他们明确指出:“如果不理解一个国家的性质、政党制度、经济和政治利益之间的关系模式以及公民社会的发展,就无法理解新闻媒体。”参见Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Mediaand Politics. Cambridge university press, 2004, p.8. 因此该项研究并非单纯的媒介研究,而属于政治传播研究的范畴。该本专著的中译本为丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制》。

[7] Werner Wirth and Steffen Kolb, Designs and Methods ofComparative Political, p.87.

[8]论文集ComparingPolitical Communication的出版可以作为其标志。参见Frank Esser and Barbara Pfetsch, eds, Comparing Political Communication: Theories, Case

[8]论文集ComparingPolitical Communication的出版可以作为其标志。参见Frank Esser and Barbara Pfetsch, eds, Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges,Cambridge University Press, 2004.

[9]丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制》,第3页。

[10]Frank Esser,Advances in Comparative Political Communication Research through Contextualizationand Cumulation of Evidence,Political Communication, 2019(36/4), pp.680-686.

[11]比较政治传播可以看作比较政治研究中的一个特殊议题。当代比较政治已经形成了理性主义、文化主义和结构主义的范式传统,尽管三大范式的本体论与方法论各不相同,但是三大范式“都以现代性为核心,建构了各种具有兼容性的亚理论或研究模型,甚至试图把这三大研究范式整合进一个研究框架或模型之中。”李路曲:《比较政治传播学解析》,中央编译出版社,2015,第259页。以上理论与现实的基点在比较政治传播研究中亦表现得非常明显。

[12] Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Americanization,Globalization, and Secularization: Understanding the Convergence of MediaSystems and Political Communication, in Comparing political communication, pp.25-44.

[13] Ralph Negrine and Stylianos Papathanassopoulos, The‘Americanization, of Political Communication a Critique, The Harvard International Journal ofPress/Politics, 1996(1/2), pp.45-62.

[14] Peter Van Aelst, Tamir Sheafer, and James Stanyer, ThePersonalization of Mediated Political Communication: A Review of Concepts,Operationalizations and Key Findings.Journalism, 2012(13/2), pp. 203-220.

[15] Ralph Negrine and Darren G. Lilleker, The Professionalizationof Political Communication: Continuities and Change in Media Practices, European Journal of Communication, 2002(17/3), pp.305-323.

[16] Jesper Strömbäck, Four Phases of Mediatization: An Analysisof the Mediatization of Politics, InternationalJournal of Press/politics, 2008(13/3), pp.228-246.

[17] Jennifer Lees-Marshment, Chris Rudd, and Jesper Stromback, eds, Global Political Marketing, Routledge,2009.

[18] Catherine Needham and Gareth Smith, Introduction: PoliticalBranding, Journal of PoliticalMarketing, 2015(14/1-2), pp.1-6; Christopher Pich and Bruce I.Newman, Evolution of Political Branding: Typologies, DiverseSettings and Future Research, Journalof Political Marketing , 2019, pp.1-12.

[19] David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy, p.6.

[20] David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy, pp.249-252.

[21]丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制》,第249页。

[22] David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy, p.268.

[23]斯坦因·U·拉尔森:《政治学理论与方法》,上海世纪出版集团,2006,第438页。

[24] Christina Holtz-Bacha, Political Campaign Communication:Conditional Convergence of Modern Media Elections, in Comparing PoliticalCommunication, pp.213-231.

[25]Frank Esser,Advances in Comparative Political Communication Research throughContextualization and Cumulation of Evidence.

[26] Jay G. Blumler, Jack M. McLeod, andKarl Erik Rosengren, ComparativelySpeaking: Communication and Culture across Space and Time, Sage publications, 1992; Frank Esser, Advances in Comparative PoliticalCommunication Research through Contextualization and Cumulation ofEvidence; Frank Esser and Barbara Pfetsch, eds, Comparing Political Communication.

[27] Barbara Pfetsch, PoliticalCommunication Culture in the United States and Germany, Harvard International Journal ofPress/Politics, 2001(6/1), pp.46-67.

[28] Nick Anstead,Data-Driven Campaigning in the 2015 UK GeneralElection, The International Journalof Press/Politics, 2017(22/3), pp.294-313.

[29] Gareth Smith and Alan French, The Political Brand: A ConsumerPerspective, Marketing theory, 2009(9/2),pp.209-226.

[30] Stephen Coleman et al, The2015 Televised Election Debates: Democracy on Demand?, Leeds UniversityPress 2015.

[31]丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制》,第11页。

[32]两位学者提出的比较媒介体制的四个维度分别是:媒介市场的发展、政治平行性(即媒体与政党联系的性质与程度;更广泛地看,政治平行性是媒介体制反映社会中主要政治分歧的程度)、新闻专业主义的发展、国家干预媒介体制的程度与性质。参见同上。

[33]该研究将传媒的四种理论区分为:集权主义(Censorship)理论、自由主义理论(Libertarian Theory)、社会责任理论(Social Responsibility Theory)和苏联共产主义理论(Soviet—totalitarianTheory)。参见弗雷德里克•S•西伯特等:《传媒的四种理论》,戴鑫、展江译,中国人民大学出版社,2008。

[34]如《路透社数字新闻报道》(the ReutersDigital News Report)等数据库的建设与完善。

[35] Michael Brüggemann, et al, Hallin and Mancini Revisited: FourEmpirical Types of Western Media Systems, Journal of communication, 2014(64/6), pp.1037-1065; Frank Esser andAndrea Umbricht, Competing Models of Journalism? Political Affairs Coveragein US, British, German, Swiss, French and Italian ,Newspapers, Journalism, 2013(14/8), pp.989-1007.

[36] Alice Mattoni andDiego Ceccobelli, Comparing Hybrid Media Systems in the Digital Age: A TheoreticalFramework for Analysis, European Journal of Communication, 2018(33/5),pp.540-557.

[37] Hajo G. Boomgaarden and Hyunjin Song, Media Use and its Effectsin a Cross-National Perspective,KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2019(71/1),pp.545-571; Marta Fraile and Shanto Iyengar, Not All News Sources are EquallyInformative: A Cross-National Analysis of Political Knowledge in Europe, The International Journal of Press/Politics,2014(19/3), pp. 275-294.

[38] Hajo G. Boomgaarden and Hyunjin Song, Media Use and its Effectsin a Cross-national Perspective.

[39] Toril Aalberg and Stephen Cushion, PublicService Broadcasting, Hard News, and Citizens’ Knowledge of Current Affairs, Oxford Research Encyclopedia ofPolitics, 2016; Stuart Soroka, et al, Auntie Knows Best? Public Broadcastersand Current Affairs Knowledge, BritishJournal of Political Science, 2013(43/4), pp.719-739.

[40] Laia Castro-Herrero, Lilach Nir, and Morten Skovsgaard,Bridging Gaps in Cross-cutting Media Exposure: The Role of Public ServiceBroadcasting, PoliticalCommunication, 2018(35/4), pp.542-565.

[41] David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy.

[42] Nick Couldry, “Review of Comparing Media Systems,” Political Studies Review, 2005(3/2),p.308; Sven Engesser and Annika Franzetti, Media Systems and Political Systems:Dimensions of Comparison, InternationalCommunication Gazette, 2011(73/4), pp.273-301; Pippa Norris, ComparativePolitical Communications: Common Frameworks or Babelian Confusion?, Government and Opposition, 2009(44/3),p.332

[43] Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, eds, Comparing media systemsbeyond the Western world, Cambridge University Press, 2012; Daniel C. Hallin, Typologyof Media Systems, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2016.

[44]例如Laia Castro Herrero,et al, Rethinking Hallin and Mancini beyond the West: An analysis of MediaSystems in Central and Eastern Europe, International journal of communication, 2017(11); Katrin Voltmer,How Far can Media Systems Travel, in Comparing Media Systems beyond the Western World, pp.224-245; KatrinVoltmer, The media in Transitional Democracies,John Wiley & Sons, 2013.

[45] Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, SAGE publications, 2007,pp.39,47,53,63,86,70,89,96,97,104,15.

[46] Barbara Pfetsch, From Political Culture to PoliticalCommunication Culture, in ComparingPolitical Communication, p.345.

[47] Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, The Crisis of Public Communication, Psychology Press, 1995, pp.5,19.

[48] Nick Anstead and Andrew Chadwick, Parties, ElectionCampaigning, and the Internet: Toward a Comparative Institutional Approach,The Routledge handbook of Internetpolitics, 2008, pp.56-71.

[49] Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, The Crisis of Public Communication, pp.5, 9.

[50] Ibid, pp.36-37

[51] Gianpietro Mazzoleni, Media Logic and Party Logic in CampaignCoverage: The Italian General Election of 1983, European journal of communication, 1987(2/1), pp. 81-103.

[52]丹尼尔•哈林、保罗•曼奇尼:《比较媒介体制》, 第49、58页。

[53] Barbara Pfetsch, From Political Culture to PoliticalCommunication Culture, p.348.

[54]Barbara Pfetsch, PoliticalCommunication Culture in the United States and Germany.

[55] Barbara Pfetsch, From Political Culture to PoliticalCommunication Culture, p.353.

[56] Ibid, p.349.

[57] Erwin K. Scheuch, Society asContext in Cross-Cultural Comparisons, Social Science Information, Vol. 6,No.5, 1967, pp.7-23.

[58] David L. Swanson and Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy.

[59] Barbara Pfetsch, Political CommunicationCulture in the United States and Germany.

[60] Nick Anstead and Andrew Chadwick, Parties, ElectionCampaigning, and the Internet .

[61] Nick Anstead,Data-Driven Campaigning in the 2015 UK GeneralElection.

[62] Debby Vos and Peter Van Aelst, Does the Political SystemDetermine Media Visibility of Politicians? A Comparative Analysis of PoliticalFunctions in the News in Sixteen Countries, Political Communication, 2018(35/3), pp.371-392.

[63] Samuel Kernell, Going Public:New Strategies of Presidential Leadership, Washington: CongressionalQuarterly Press, 2006.

[64]参见以下研究的相关讨论:LoriCox Han, Governing from Center Stage:White House Communication Strategies during the Television Age of Politics,Cresskill, NJ: Hampton Press, 2001; Lori Cox Han, The Rose Garden Strategy Revisited:How Presidents Use Public Activities, in Inthe public domain: Presidents and the challenges of public leadership, edited by Lori Cox Han & Diane J. Heith, Albany:State University of New York Press, 2005, pp. 163–177; Lawrence R. Jacobs,Communicating from the White House: Presidential Narrowcasting and the NationalInterest, Institutions of Americandemocracy. in The executive branch, edited by J. D. Aberbach and M. A. Peterson, Oxford,UK: Oxford University Press, pp. 174-217; John W. Kingdon and Eric Stano, Agendas, Alternatives, and Public Policies,Boston, Toronto: Little, Brown, 1984; Martha Joynt Kumar, Source Material:The White House and the Press: News Organizations as a Presidential Resourceand as a Source of Pressure,PresidentialStudies Quarterly, 2003(33/3), pp.669-683; Martin Linsky, Wendy O'Donnell,and Jonathan Moore, Impact: How the PressAffects Federal Policymaking, New York, London: Norton, 1986..

[65]参见以下研究的相关讨论:Colin Seymour-Ure, ’Prime Ministers’ and Presidents’ News Operations:What Effects on the Job, in Media Power,Professionals and Policies, edited by H.Tumber, London: Routledge, 2000, pp.151-166; Norman J. Ornstein, and Thomas E.Mann, The permanent Campaign and its Future,Washington, DC: American Enterprise Institute, 2000.

[66] Pippa Norris, Global Party Survey, 2019, https://www.globalpartysurvey.org/,accessed June 25, 2020.

[67] Pippa Norris, Measuring Populism Worldwide, Party Politics, 2020, appearing.

[68] Alex Marland, Thierry Giasson, andJennifer Lees-Marshment, eds, PoliticalMarketing in Canada. UBC Press, 2012.

[69] Wenfang Tang and Shanto Iyengar, eds, Political Communication in China: Convergence or Divergence between theMedia and Political System?,Routledge, 2012.

[70] Alex Marland, Thierry Giasson, andJennifer Lees-Marshment, eds, PoliticalMarketing in Canada

[71] Yuezhi Zhao, Understanding China’s Media System in a World HistoricalContext, Comparing Media Systemsbeyond the Western World, 2012, p.172.

[72] Sven Engesser and Annika Franzetti, Media Systems and PoliticalSystems: Dimensions of Comparison.

[73]荆学民:《政治传播的基本形态及运行模式》,《现代传播》 2016年第11期;荆学民:《中国特色政治传播理论的基础、轴心与边界》,《中国社会科学报》2015年4月10日,第A04版 。

[74]刘海龙:《宣传:概念、话语及其正当化》,中国大百科全书出版社, 2013。

[75]比如卢新宁、陆春玲:《从政治宣传到政治传播——任仲平文章改变历史的“北京时间”》,《新闻战线》2011年第2期;叶皓:《从宣传到传播:新时期宣传工作创新趋势》,《现代传播》2009年第4期;陈俊:《从宣传到传播的嬗变——国家电台不断提高舆论引导力的思考》,《中国广播电视学刊》2009年第12期;林之达:《宣传、新闻、传播三概念辨析》,《当代传播》2007年第5期。

[76]比如俞可平:《政治传播、政治沟通与民主治理》,《现代传播》2015年9期;荆学民、于淑婧:《关于民主传播的理论探索》,《政治学研究》2016年第3期;朱春阳:《政治沟通视野下的媒体融合》,《新闻记者》2014年第11期;荆学民、苏颖:《论政治传播的公共性》,《天津社会科学》2014年4期。

[77]林尚立:《当代中国政治:基础与发展》,中国大百科全书出版社,2017,第110页;李路曲:《政党政治与政治发展》,中央编辑出版社,2016,第222页;杨光斌:《政治变迁中的国家与制度》,中央编译出版社,2011,第182-219页;郭定平:《政党中心的国家治理:中国的经验》,《政治学研究》2019年第3期。

[78]布莱恩·麦克奈尔:《政治传播学引论》,殷祺译,新华出版社,2005,第4页。

文献来源

《比较政治学研究》2020年第2辑

(本文版权属于原期刊和原作者所有。)