推荐语:

本文将“政党如何实现其沟通的需求”视为解释中国政治传播的关键线索,在理论起点上引入了萨托利对于政党沟通功能的经典解释,着重探讨的问题有:一是中国政治传播是否具有“权威性沟通”的基本特点?二是通过对中国政治传播百年制度变迁的梳理,讨论静态“权威性沟通”模式如何发生动态变化?在中国共产党成立100周年之际,本文对政党沟通实践百年变迁的理论解释,从政治传播的角度,为总结百年“中国之治”的先进经验提供了一个独特而重要的切口。

此外,本文通过经验研究将“权威性沟通”这一抽象的理论概念具象化,并置于比较视野中,探讨其与倚重媒体、强调表达的西方政治传播的区别;基于中国独特的政治发展经验,提出了三种沟通模式变体,即一元化沟通模式、混合型沟通模式、整合型沟通模式,以此回应萨托利及其所代表的西方主流学界对于中国政治的刻板定位;以沟通功能为起点解释政党制度,区别于传统研究通常从组织功能出发解释政党制度,为当前的政党研究提供了一个基于中国经验的新视角;通过机构改革反映制度变迁,并以党政公开出版物、公开文件等为资料依据,是在中观层次探索中国政治传播研究“制度路径”的一种尝试。

作者简介:

苏颖,中国传媒大学政治传播研究所、政府与公共事务学院助理教授。

于淑婧,中国传媒大学政治传播研究所、政府与公共事务学院博士后研究员(师资)。

摘 要:本文通过对中国共产党建党百年历史进程中政治传播制度变迁的梳理,探讨中国政治传播实现政党沟通需求的动态过程。中国政治传播呈现出“权威性沟通”模式的基本特点,这一特点决定了中国政治传播的制度起点,并由于路径依赖使后续的制度变迁形成独特的发展路径。同时,伴随社会与政治的发展进程,中国政治传播通过制度变革回应了多元社会与现代制度权威建构的新需求。在制度变迁过程中,“权威性沟通”模式出现三种变体:其一是一元化沟通模式,该模式以意识形态权威为其观念支撑,以归口管理体制、组织通道为制度表征;其二是混合型沟通模式,该模式以民主权威为观念支撑,表现为政治传播系统中新闻发布与民意回应等制度的设置;其三是整合型沟通模式,该模式以现代制度权威为其观念支撑,体现在十八大以来的制度化建设与职能整合改革中。以上制度变迁反映了中国政治传播的“权威性沟通”模式在不断吸收“表达性沟通”模式的优秀经验的同时,亦在创造中国特色社会主义的新经验。

关键词:政治传播;政党体制;制度变迁;政治宣传

一、问题的提出与理论框架

政党在社会政治生活中发挥着重要作用,其中,“沟通”(communication)是政党承担的最具普遍意义的体系性功能。所谓政治中的“沟通”,最早被卡尔·多伊奇(Karl W. Deutsch)在政治传播理论的开创之作——《政府的神经》中解释为一种控制论。[1]根据这一理论,政党被认为是“一个沟通网络,其专门功能在于为一个政治实体汇集政治沟通(即涉及对价值的权威性分配的沟通)”。[2]加布里埃尔·A.阿尔蒙德(Gabriel A. Almond)等也是大体在这个意义上,将政治沟通功能与其他体系性功能并列。[3]G.萨托利(Giovanni Sartori)认为,“沟通”是政治中最具“包容性”的功能,因为,“所有的政治体系毫无例外的都有政治沟通”[4];同时,“沟通”也是一个比较概念,不同的政党体制呈现出不同的沟通模式:两党制或多党制凸显的是对“表达(expression)性的沟通”的需求,而一党制呈现“权威性的沟通”特点。[5]从政党制度来看,中国是中国共产党领导的多党合作制国家,中国共产党在国家治理中占据中心地位[6];从国家与社会结构特征来看,中国共产党通过强大的制度体系嵌入国家各组织机构的运作中,同时作为制度化力量成为国家与社会的整合力量。[7]可以说,中国共产党具有萨托利所言的作为“整体的政党”的类型特点,这种政党与作为“部分的政党”类型相区别:前者是国家领域的主导行动者,是“公共意志”的代表,而后者是社会领域的行动者之一,是部分阶级或集团利益的代表者。[8]本文拟在以上理论视域下审视中国的政治传播。

政党体制是审视政治传播的重要经验前提,或者说,政治传播本身就是对不同政党制度类型的沟通需求的一种回应。由此,政治传播(political communication)可以被理解为政治代表(如政党)与媒体、公民之间的沟通过程。[9]在作为部分社会利益代表的政党体制中,政治传播主要应用于政治竞选领域,被认为是竞争性的双方或多方政党候选人相互角逐的过程,[10]表现为政治广告、电视辩论等实践活动。但是,以上政治传播的基础和实践在中国很难找到落地之处。那么,中国政治传播如何实践政党的沟通功能?是否确实体现萨托利所提出的“权威性沟通”模式的特点?此外,萨托利所言的“权威性沟通”是一种静态的定论,但是,伴随着中国特色社会主义发展进程,中国政治传播已经发生许多变化:它不仅关涉意识形态宣传,而且成为具有现代价值倾向的国家治理体系的一部分。[11]这种制度上的高度适应性部分解释了西方学者的疑问:从制度起点来看,苏联与中国有着类似的宣传体制,但为何前者已经崩溃,而后者仍然强大。[12]中国政治传播贯穿了中国共产党从革命到有效治理国家的全过程,它通过对政党沟通功能的实践,不仅使国家与社会两个分立的部分得以整合,而且在发展与秩序两个维度持续推进中国社会现代化的进程,这其中的历史过程及其先进经验是什么?在中国共产党成立100周年之际,针对以上问题的回顾与总结,是不断提高党的执政能力,进而完成其历史使命的内在需要,亦是作为“中国之治”的一部分向世界展现和贡献中国政治传播经验和智慧的必然要求。

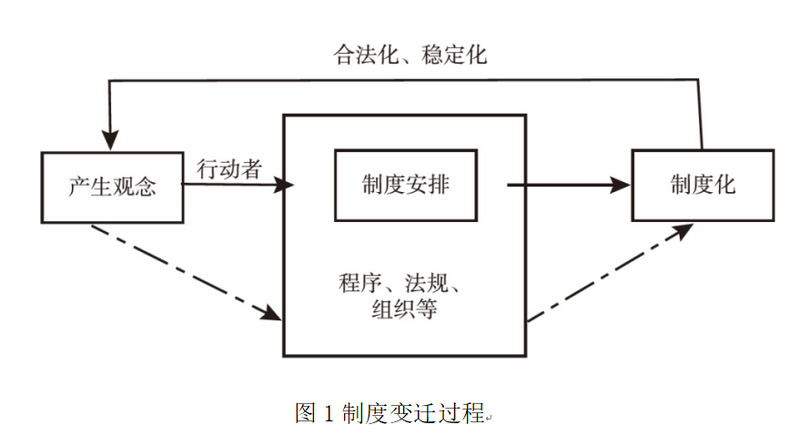

本文拟通过研究中国政治传播制度起点及其后续重要节点的变迁过程,回应上述问题。借鉴新旧制度主义的相关理论,本研究将制度变迁理论化为以下过程,如图1所示:

制度是“人为设定的用以塑造人类互动的约束”[13],从更深层次来看,制度是被规制化、条文化的观念。[14]因此,制度变迁的起点通常与一种观念的变化相关。观念的变化推动相关行动者改变制度规则。由此,具有自主诉求与能力的行动者成为制度变迁的直接推动力量。中国的制度变迁体现出明显的建构主义逻辑,这与哈耶克式的自发秩序逻辑相区别。[15]中国政治传播的制度变革亦是如此,其中,具有“沟通”这一内在需求的中国共产党是中国政治传播制度设计与调适的主导力量。行动者制定的制度规则表现为一系列的制度安排,包括成文的程序或法规,以及组织机构及其职能等。[16]本文拟通过政治传播相关机构及其职能的变迁来反映制度的变迁。成文规范的颁布和机构成立并不意味着变迁的完成,因为,更为重要的是制度需要一个获得“合法化”或者“稳定化”[17]的过程,亦即“制度化”的过程。所谓制度化是指“组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程”[18],亦即制度的背后必须得到某种价值观或者说观念上的认同,才能获得真正的稳定性,因此,制度变迁的最终结果再次回归制度的“观念”之维。

基于以上理论框架,本文拟通过对政治传播不同阶段制度变迁的分析,探讨这一历史过程中以下几个问题:(1)“权威性沟通”如何作为主导线索决定了中国政治传播的制度起点;(2)伴随着中国社会与政治的发展进程,中国政治传播如何通过制度调适来回应多元社会与现代制度权威建构的新需求,以及在此进程中“权威性沟通”模式的“变”与“不变”。

二、政党领导的沟通体系的建立

中国共产党在领导中国革命与建设的百年历史进程中,创造了一套颇具特色的宣传体制,这是中国政治传播制度结构的起点,也是政党领导的“权威性沟通”模式的起点。

(一)至关重要的宣传工作

对于中国共产党而言,宣传工作历来与组织工作并立,是其斗争中最有力的行动手段。[19]鉴于宣传工作在夺取政权与国家建构中的关键作用,与宣传相关的人事与机构设置成为中国共产党最早创建的制度之一。在1921年7月召开的党的第一次全国代表大会上,大会选举产生三名委员组建中共中央领导机构——中央局,负责党的领导工作,一名委员担任中央局书记,另外两名委员分别分管宣传和组织工作。[20]这是中国政治传播体系人事设置的起点。1924年5月,中央正式决定分设宣传、组织等部,[21]中国政治传播的神经中枢性机构——中央宣传部(以下简称“中宣部”)正式成立,这种党内组织性质的机构设置一直延续到新中国成立。1949年,中国共产党领导中国人民建立新中国,党成为一个执掌政权的政党,国家与政党深度融合,党的机构开始具备国家机构的性质。[22]新中国成立以后,基于国家建设的需要,中央政府成立政务院文化教育委员会,分管文化部、教育部、新闻总署、出版总署等机构,这些机构接替了一部分新中国成立之前由中宣部代管的文教机关职能。[23]中宣部亦在相关机构改革中逐渐明确了作为“党中央主管意识形态方面工作的综合职能部门”[24]的定位。

自此,政治宣传作为“推展政治理想的政治传播形态”[25],在中国共产党领导的国家建构与建设中发挥了重要作用:它并非简单的权力武器,而是在国家建设过程中履行了更广泛的政治、社会和经济功能,在动员和整合社会方面显示出强大实力。[26]中国共产党对政治理想的宣传在国家建构的观念上创造了一种“精神交往”[27],它唤醒了国民,为新中国的建构提供了一种阶级或文化共同体的想象。可以说,“宣传(在中国)既是现代化的结果,也是现代化的推动力量。”[28]如果追溯制度深层的文化基础,这是中国政治将意识形态与政治统治相融合,建构一元化权威统治模式的反映,在中国历史中具有深厚根基。[29]

(二)中国共产党宣传体系的制度安排

为了进一步通过宣传工作贯彻党的领导,中国共产党通过一系列的机构建设形成了一整套与宣传相关的组织、制度安排。

1.中央宣传思想工作小组。该机构成立于1988年1月10日,[30]是意识形态一元化领导的顶层机构。在1993年的党政机构改革中,该机构被确定为常设性的中央议事性委员会或领导小组之一。[31]该机构的前身更早可追溯至1958年成立的中央文教小组。从制度起点来看,领导小组的设置是为了实现党的一元化领导。毛泽东曾批示指出,“这些小组(注:指1958年中央成立的财政、政法、外事、科学、文教小组)是党中央的,直接隶属于政治局和书记处,向它们直接报告。大政方针在政治局,具体部署在书记处,只有一个‘政治设计院’,没有两个‘政治设计院’。大政方针和具体部署,都是一元化,党政不分。具体执行和细节决策属政府机构及其党组。”[32]

中央宣传思想工作领导小组是位于“宣传口”的顶层机构,负责这个“口”[33]下面与宣传相关的重大事务的决策、议事与协调,具体包括:“分析意识形态领域的动态,研究和掌握宣传工作的方针、政策及其它带有全局性的问题;协调宣传、理论、文化、新闻、出版等有关意识形态的工作;对宣传、理论队伍的建设提出意见和建议等。”[34]与该领导小组密切相关的是中央精神文明建设指导委员会,两者人事基本重叠,但职责指向不同,后者是“党中央指导全国精神文明建设工作的议事机构”[35]。由此看来,“宣传口”的职责范围比较宽泛,它不仅涉及意识形态的积极传播,在现实政治运作中,其主要抓手还包括俗称的“两文两论”工作:所谓“两文”包括“文明”与“文化”,“两论”包括“理论”与“舆论”。

2.宣传文化系统。在顶层决策议事协调机构的领导之下,中国政治传播领域形成了一个严密的致力于政党意识形态传播的组织网络。

首先是一个职业化的宣传组织体系,即各层级的宣传部。置于顶层的是中宣部,该部门是整个宣传文化系统组织网络的神经中枢。同时,与中国行政层级一一对应,在省市县乡四个行政层级建立了地方层级的宣传部门。2019年4月19日中央政治局会议审议通过的《中国共产党宣传工作条例》(以下简称“条例”)进一步明确了党中央和地方各级党委宣传部承担十六项工作职责。[36]宣传组织通过党的组织体系深入各地方行政层级。

其次是通过党的组织体系深入基层。党基层组织等均根据实际情况设置了宣传工作机构,或者配备从事宣传工作的人员。[37]根据2021年党内统计公报显示,“中国共产党现有基层组织486.4万个”,“其中基层党委27.3万个,总支部31.4万个,支部427.7万个”。[38]如果说中央和国家层级的正式机构是宣传文化系统的主动脉,党的基层组织则构成了大宣传系统的毛细血管,中国共产党以此为基础,将其宣传工作深入中国社会的各个领域。对于中国社会的每一个个体来说,可以感知到宣传的无处不在。

最后是与其他文明委成员单位或宣传文化单位共同配合推进宣传工作。结合宣传部具体工作情况和联合发文的情况来看,这些部门通常包括组织部、教育部、文化和旅游部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家广播电视总局等党政机构,此外还包括中央广播电视总台、新华社、人民日报社等媒体机构,以及中国社会科学院等研究机构。

总之,以上机构共同协作,使得宣传工作不仅仅是宣传部门的事情,而且是一个与行政管理、行业管理、社会管理等密切结合的“大宣传”系统。[39]

(三)政党领导的一元化沟通体系

中国政治传播形成了政党领导的一元化特征的沟通体系。这种沟通体系呈现两个最为关键的制度特征:

一是归口管理。中国政治沟通网络是高度一元化的,这里的一元化并不是指只有一个政治沟通干系,而是指“在所有沟通干系中唯有一个沟通干系对国家决策具有决定性的意义”,在我国,这个具有决定性意义的政治沟通干系就中国共产党的政治信息传送系统。”[40]因此,“与党中央保持一致”,即政治信息向系统外部的输出强调意见表达的一致性,成为中国共产党传播系统控制重大问题的机制。

二是与组织密切相关。高度组织化是中国政治传播独具特色的一面。中国共产党的组织结构严密有序,从传播的角度看,这意味着中国共产党的政治传播即使不通过大众传播媒介,单独依靠组织渠道亦可传达。这个制度特征,实现了国家与社会的组织整合,以及意识形态与政治统治的合一。

以上制度特征反映了“作为整体的政党”、国家、社会及其相互之间的沟通关系。从历史起点来看,中国政治沟通模式起始于党内政治过程;同时,由于这个政党承担了建构国家、重建社会的功能,在一种历史的自然演化过程中,政党深度嵌入国家,并深入社会之中。因此,党内沟通的这种一元化,或者说“权威化”的沟通模式自然扩展至国家与社会之间的沟通中。由此可见,“权威性沟通”模式,从另一个角度来看,就是政党本身成为国家与社会相互沟通、甚至相互融合的媒介。这与西方国家主要依赖媒体通道的政治传播以及政党作为社会行动者所实现的“表达性沟通”模式形成鲜明对比。

三、政党领导的沟通体系如何适应多元社会

中国政治传播在制度的起点方面形成了一个政党领导的一元化沟通体系。这种沟通体系在实现自上而下的贯彻方面有着先天优势,但是在执行双向的沟通功能时却有些不足。[41]伴随着中国社会与政治的发展,这种一元化的沟通体系如何回应日益多元化的社会?尤其是,这种一元化沟通体系如何实现与民主价值的协调?中国政治传播后续的制度变迁,特别是1978年改革开放基本国策确立之后的一系列制度改革回应了以上问题。[42]从制度安排来看,这一制度变迁涉及了宣传体系内部以及宣传体系与其他机构,尤其是与国务院新闻办公室、国家互联网信息办公室等机构之间关系的调整。

(一)新闻发布的制度起点与制度化

从观念来看,政治传播不再仅仅关涉意识形态宣传(propaganda),而且进一步在公开发布(publicity)的意义上丰富了政治传播的内涵。公开发布在政治领域主要表现在政府新闻发布的实践活动中。相对于意识形态宣传,新闻发布在强调信息的“权威”性质的前提下,以“公开”与“真实”为两项基本原则:“根据工作需要,新闻发布不可能对记者‘倾囊而出’,没有授权的可以不说,但不能说假话,更不可以遮掩和蒙骗。”[43]在某种程度上,公开发布的出现同“宣传与民主关系的重构过程”[44]相关,是意识形态宣传在新的历史条件下试图寻找正当性的一种结果。

我国的新闻发布工作及其制度化主要由国务院新闻办公室(以下简称“国新办”)推进:一方面,该机构承担“举办新闻发布会,向中外记者介绍中国情况和方针政策”的职责[45];另一方面,该机构亦致力于推进党政体系内各层级新闻发布的制度化建设。[46]该机构一直承担对中央有关部门、省(区、市)新闻发布工作的评估工作。例如新闻发布与宣传工作关系密切。在机构安排方面,国新办是中宣部的四个正式加挂机构之一。[47]当前《中国共产党宣传工作条例》规定,各级党委宣传部承担“协调开展新闻发布工作”的职责。[48]由此可见,新闻发布已经成为宣传工作的重要组成部分。

从制度的起点来看,新闻发布实践最早来自外宣领域。最早引进新闻发布的机构是成立于1980年4月8日的“对外宣传领导小组”。1983年2月,中宣部、中央对外宣传领导小组联合下发《关于实施〈设立新闻发言人制度〉和加强对外国记者工作的意见》,要求外交部、国家统计局等对外联系较多的部门建立新闻发言人制度。[49]1991年,为了加强对外宣传工作,国务院新闻办公室成立,它与中央对外宣传领导小组实行“一个机构两块牌子”[50]。1993年,根据中央要求,中央对外宣传小组取消小组建制,成立“中央对外宣传办公室”(以下简称“外宣办”),并继续与国新办“一个机构,两块牌子”。在2018年的党政机构改革中,外宣办被撤销。[51]当前,由国新办负责国务院新闻发布,并协调其他各部门新闻发言人工作。由此制度起点可知,中国新闻发布制度的建立更多是基于对外宣传的需要。

新世纪初,我国的内宣工作开始借鉴对外宣传中的新闻发布的成功经验。非典时期我国所面临的信息困局使国家对新闻发布的重要性有了深刻认识,进而有力推动了中国政府新闻发布工作进入一个“快速发展、全面改进的时期”[52]。2003至2004年,中央开始建立健全包括国务院新闻办,中央各部门、各省区市人民政府在内的政府新闻发布制度的三层次体系。所有中央、国家机关部委及一大批省市级部门均指定了专门的新闻发言人,这拉开了中国对内政治传播中新闻发布制度化建设的序幕。2006年,国务院办公厅印发《关于进一步改进和加强政府新闻发布制度的意见》,对完善新闻发布制度提出具体要求。[53]自此,新闻发布制度成为中国各层级政府的一项常规制度。这一模式下的新闻发布活动包括常规新闻发布会、搭台发布以及突发事件新闻发布三种形式。[54]

2009年,党的十七届四中全会提出“建设党委新闻发言人制度”,这标志着新闻发布工作从政府机构拓展至党的机构。2013年,党的十八届三中全会提出,“推动新闻发布制度化。”2020年10月30日,首场中共中央新闻发布会举行,代表着中共中央新闻发布制度的建立,这被认为是“在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下,适应形势发展和时代要求,坚持和加强党的全面领导、提高党的治国理政能力的重要制度安排和制度创新。”[55]

(二)民意回应的制度起点与制度化

政府部门、专业机构、新闻媒体开展民意调查和民意测验,收集和反映公众舆论是政治传播中的一种常态活动。在西方国家的政治竞选过程中,为了获悉公众意见并争取选票,候选政党不惜付出巨资开展各类民意调查。“没有调查就没有发言权”是中国共产党的重要历史经验,在政治传播领域,回应民意的信息工作逐渐成为中国政治传播中独具特色的制度化的程序与规范。

中国宣传部门通过设置舆情信息工作机制来弥补传统宣传工作中民意回应方面的不足。从制度起点来看,这种设置最早可以追溯到2002年,党的第十六次全国代表大会报告指出,要“建立社情民意反映制度。”[56]至此,执政党在政治决策中通过制度化的方式有针对性地收集有关社情民意。[57]2004年,党的十六届四中全会提出,为了加强党的执政能力建设,要“建立社会舆情汇集和分析机制,畅通社情民意反应渠道”[58]。在制度安排中,舆情局成为中央宣传部下设的独立部门;同时依靠党的立体化组织网络,各层级宣传机构开始设立舆情机构或舆情专员,并在基层设立舆情信息直报点。[59]相比较西方政治传播将公众舆论视为一种外部监督机制,中国的舆情信息收集更具有内参性的特点,[60]主要以“舆情信息内刊”[61]为载体向上级机关和领导报送。这种转变被总结为“宣传工作向舆情工作的转向”,是宣传思想战线工作的一大“创新”和“飞跃”,“蕴含着工作方向、内容、对象、方式的重大变化”。[62]近年来,该领域工作越来越专业化,一些地方党政机构还以“外包”等形式将舆情收集工作交给专业的媒体或研究机构,这甚至已经成为一个新兴产业。[63]

为了适应互联网时代的社会需求,舆情舆论工作不仅涉及宣传部门的内部调适,而且还形成了专门的机构设置。2013年12月30日,中央网络安全和信息化领导小组成立,这是在中央层面设置的一个高层领导和议事协调机构,其前身是1996年4月16日成立的国务院信息化工作领导小组和1999年12月23日成立的国家信息化工作领导小组。在2018年的党和国家机构改革中,中央网络安全和信息化领导小组升级为中央网络安全和信息化委员会(以下简称“中央网信委”)。相比较“领导小组”,“委员会”的制度化程度更强。[64]中央网信委的办事机构是中央网络安全和信息化委员会办公室(以下简称“网信办”)。网信委和网信办组成一种“双层次”的组织构造。其中,网信办与国家互联网信息办公室是“一个机构,两块牌子”,后者为处理日常事务的常设职能部门。在职能方面,中央网信委致力于将“我国建设成为网络强国”[65],“负责相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。”[66]在具体管辖职责上,委员会的职能整合了网络与信息安全、信息化建设、互联网意识形态工作等职能。[67]该机构是当前三个采取最高领导配置的机构之一,[68]这打破了通常由政治局常委的主管负责人担任顶层决策议事协调机构负责人的惯例。由此布局和领导配置来看,网络安全与信息化被视为与全面深化改革、国家安全相提并论的国家战略之一。

以上制度推进同样受更深层的观念转变的影响。现代政治正当性以民主价值为基础,中国国家政治话语立足于“人民当家作主”基础之上,这意味着,其正当性的获取不能单纯依靠自上而下的意识形态宣传;民意回应制度的设置,可以视为我国政治传播所形成的一种颇具中国特色政治民主特征的制度安排。

(三)混合型沟通体系

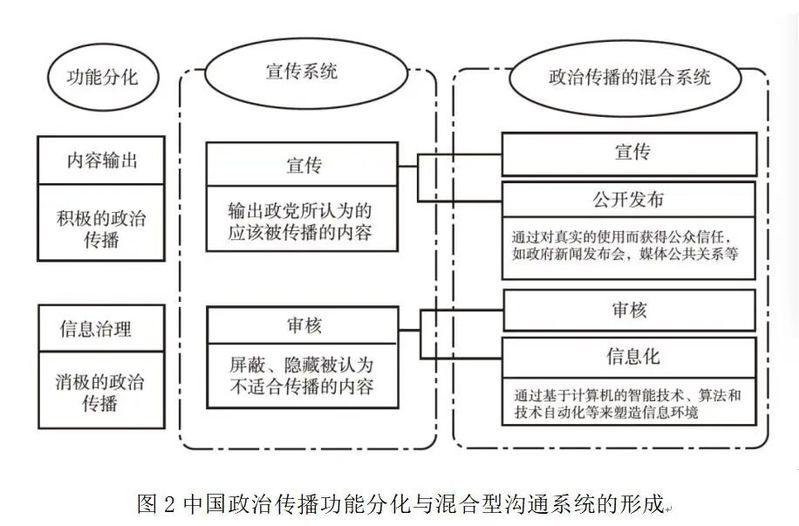

在现代社会中,外部环境日益复杂,因此,制度不能保持制度起点上的刻板性,而要不断变化,去适应外部环境的复杂性,亦即注重制度化的两个重要指标,一是与刻板性相对的适应性,二是与简单性相对的复杂性。[69]中国政治传播制度结构的变迁过程,实际上亦是不断适应社会,获得复杂性,进而获得社会稳定的价值认同的过程。从以上中国宣传系统的内部与外部调适可以看到,为了适应社会的多元性,中国的政治传播已经不再是事关政治意识形态的一元化宣传,而是经过了复杂的功能分化,并通过不同的组织机构表现出来,如图2所示:

当前中国政治传播的基本功能可以区分为“一体两面”的两个部分。一个部分事关内容输出,这是一种“积极的”政治传播,即旨在输出政党所认为的“应该”被传播的内容。对于“应该”被传播的内容,主要有两种传播的方式:一是宣传(propaganda),也即所谓的“硬宣传”[70],主要涉及与意识形态相关内容的传播,如“社会主义核心价值观”“疫情期间中国的制度优势”等。二是公开发布,也即所谓的“新宣传”。[71]公开发布不同于硬宣传,强调通过对真实的使用而获得公众信任,比如政府新闻发布会、使用公共关系维持与媒体的良好关系。[72]由于吸收了公共关系、舆论引导(与西方政治传播中的舆论操纵,即“spin”相对应)和舆情(与西方政治传播中的民意测验相对应)等技术,新宣传可以说是中国政治传播专业化(professionalization)之后的产物。另一部分事关信息治理,这是一种“消极的”政治传播,即致力于屏蔽、隐藏被认为不适合传播的内容。这类似于议程设置的思路:并不致力于塑造公民“怎么想”,而是塑造公民“想什么”。当前的信息治理是与国家安全、信息化并重的领域。其中,信息化是指通过基于计算机的智能技术、算法和技术自动化等来塑造信息环境。

中国政治传播的制度变革过程体现了一元化政党诉求、政府职能与多元化社会需求之间关系的调整,与中国政治体制的变革一样,自20世纪80年代以来,经历了一个“收缩与调适”的过程。[73]在这一过程中,中国政治传播淡化了新中国成立时期曾出现的“总体性宣传”模式的影响。这种“收缩中的调适”使得国家权力(power),即国家不受制度约束而自行行动的范围有所缩小,但是国家能力,即国家有效实现政治目标的能力却是逐渐提高的。[74]以上调适及其背后的观念转型,反映了中国政治发展在民主价值维度上的推进。

四、混合型沟通体系如何与现代制度权威相互整合

中国政治传播已经形成了一个混合了多种功能的沟通体系。自2012年党的十八大以来,党和国家机构再次开启新一轮改革。2018年,中共中央发布《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。政治传播相关机构在这轮改革中的调整,是顶层制度设计及其相关精神在政治传播领域的落实与体现。

(一)制度权威建构的制度安排

自2017年以来,在职位布局方面,中央宣传思想工作领导小组与其他重要机构,尤其是全面深化改革委员会(简称“深改委”,下同)办公室、中央政策研究室之间的关联日益紧密,中央级别的人事安排亦有重叠之处。深改委成立于2018年,[75]由2014年1月2日成立的中央全面深化改革领导小组升级而来,其办公室设在中央政策研究室,两者是“一个机构、两块牌子”[76]。值得注意的是,深改委也是十八大以来成立的最高配置的领导机构之一。中央宣传思想工作领导小组与全面深化改革委员会的部分工作领域的重叠,反映了在一种“顶层设计”的思维下,当前中国政治运行过程中的“中央领导小组”正在从“小组”朝向“大组”的整合型方向发展。[77]对于政治传播来说,所谓“大组”之意是指,意识形态的生产端与传播端更为密切地整合在一起,这意味着中国宣传思想工作的重要转向:从一种单纯关涉意识形态的事务,转型成为一种与政治改革,尤其是制度改革密切相关的事务。

从制度背后的观念变迁来看,这种调整与一种基于现代逻辑的国家认同建构思路相关:“意识形态层面的教育与宣传……不是本,而是末,真正的本在于这种宣传与教育所服务的国家制度是否为创造国家认同提供了可能”,所谓“可能”,亦即实际上的制度推进。[78]2018年党和国家机构改革方案公布之后,2019年的十九届四中全会进一步强调了制度建设的重要性,不仅将意识形态领域的工作纳入“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度”的范畴,更重要的是将其与“坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”这一统领全局的深化改革主线索一并统筹考虑。[79]由此看来,对于中国政治传播的未来而言,为全面深化改革的国家战略提供观念上的支持,理顺意识形态与制度权威的关系成为关键领域。

(二)宣传体系的职能扩张

自2018年启动全面深化改革方案以来,政治传播相关机构,尤其是宣传系统有以下重要调整:[80]一是在职能方面,合并新闻出版、电影管理、新闻发布、对外宣传等职能。在具体机构方面,国家新闻出版署(国家版权局)、国家电影局、国务院新闻办公室均成为中宣部的加挂机构,这意味着,这几个原属于政府序列的机构正式列入中共中央序列。二是归口管理广电工作,整合中央电视台(中国国际电视台)、中央人民广播电台、中国国际广播电台,组建中央广播电视总台,明确其宣传职责,并使其作为国务院直属事业单位,归口中共中央宣传部领导。三是在宣传文化系统方面,组建新的中央教育工作领导小组等机构,协同承担“宣教口”的宣传工作。四是在信息治理方面,中央网信委合并了信息化建设、网络与信息安全以及网络意识形态等职能。五是在地方宣传系统方面,2019年颁布的《中国共产党宣传工作条例》,以刚性的法规制度推进宣传工作科学化、规范化与制度化。[81]

由此可见,自党的十八大以来,尤其是十九大以来,中国宣传体系呈现明显的扩张趋势。所谓“扩张”一方面指中国的政治宣传范围和职能的拓展。为适应新的国内外局势和新的媒体环境,中国政治传播将原来没有涉及到的领域通过机构调整纳入到信息治理和宣传输出的范围之内。另一方面则是指政党权力正在向党、政、媒三个主要领域深入介入。这意味着,新一轮的改革在制度布局方面强化了政治传播的政党领导原则,尤其是党对意识形态相关工作的领导权。

(三)整合型沟通体系

从整体趋势来看,一个颇具中国特色的“整合型沟通体系”初见雏形。这一沟通体系体现如下重要特征:

一是作为权威主体的中共中央及其意识形态领导权的强化。坚持和加强中国共产党的全面、统一、集中领导是当前中国政治改革的重中之重。这一观念体现在中国政治传播制度及其机构设置中:一是与中国政治传播密切相关的两个重要顶层决策议事协调机构——中央宣传思想工作领导小组以及中央网络安全和信息化委员会的优化。中国的顶层决策议事协调机构的制度起点是领导小组,这一制度设计的意图本身即是加强中国共产党对政府机构的领导。从治理意义来看,“领导小组”本质上是一种以权威为依托的纵向协同模式,其功能在于解决政出多门、职能交叉、管理碎片化等与官僚制伴生的问题。[82]从更深层次的政治意义来看,对于顶层决策议事协调小组的优化,旨在“在组织架构上进行统筹协调,整体谋划,防止由于战略失误导致颠覆性错误的发生。”[83]通过具有归口管理功能的议事协调机构的升级与优化,在“纵向集中领导”和“横向全面领导”两个维度强化中国共产党领导。这在机构层面回应了“加强党中央对重大工作的集中统一领导,确保党始终总揽全局、协调各方,确保党的领导更加坚强有力”[84]的改革诉求。二是中宣部职能的扩张和地方宣传机构职责的制度化将使中国共产党更加深入地嵌入到“大宣传”系统中。2018年的机构改革以及2019年《中国共产党宣传工作条例》的印发使政党更有组织地、更加制度化地嵌入到这一合纵连横的“大宣传”系统中,宣传责任主体和职责的制度化也将进一步强化中国的意识形态宣传。

二是以重建制度层次的基本共识为方向落实权威性的沟通功能。作为政治意义的现代国家(state)是政治拟制的产物,而所谓政治拟制,主要体现在制度建设中。因此,制度化不仅是强化国家能力的手段,同时,也是一种目的:它是中国作为“现代中国”的理性依据,是当下政治意识形态的重要方面。这也意味着,执政党在新时期的权威亦已成为一种以现代性为前提的制度性权威,这种制度性权威能为政治交往和政治合作创作条件,并使公权力运行在理性的轨道上。从2018年及其之后机构改革来看,尽管机构改革所带来的政治传播系统及其结构呈现扩张趋势,并显示出中国共产党领导作用的加强,但是其改革逻辑显然不同于过去的全能主义式宣传,二者的明显界限在于——制度化。2018年的改革使中国共产党的领导地位和作用通过制度化的方式得以巩固和强化。[85]制度化使政治传播获得常规化的稳定程序,同时也通过制度化使这一程序凭借其法律依据而获得价值观上的认可。更为重要的是,制度化本身构成了一种升级版的意识形态。通过政治传播制度化走向强大国家,呈现了国家治理现代化的实际效果。

五、结论与讨论

“政党与沟通”,或者说政党如何实现其沟通的需求,是解释中国政治传播制度变迁的关键线索。中国的政党性质与制度的独特性,为“政党与沟通”两者之间的关系提供了不同于西方视角的新经验。

中国政治传播的制度变迁的首要特征在于其变迁过程体现出的长期稳定性,亦即“不变”,而非“变”。在政治传播中,这种稳定性集中体现为政党领导原则,即中国共产党在意识形态工作中的领导权。这是中国共产党领导这一中国特色社会主义最本质的特征在政治传播中的体现。这一点充分回应了学者关于中国政治传播是“以政治宣传为轴心的政治传播”[86]的相关论断。这一轴心在制度的起点即已形成,并且作为一种惯性,使后续的制度变迁沿着这一制度起点形成独特的发展路径,即形成了所谓的“路径依赖”。[87]这在一定程度上证实了萨托利关于政党体制中对一党制国家中沟通特点的论断:中国政治传播在沟通方面呈现出“权威性的沟通”的特点,这种沟通模式与多党制和两党制中的“表达性的沟通”区分开来。这是中西政治传播表现出巨大差异的关键原因。由于西方政党是一种社会利益的代表机制,需要通过“表达”来实现沟通,由此而来,政治传播在这样的政治场景中以“政治营销”为主要形态,政治传播相关实践活动,如政治广告、政治化妆、电视辩论、民意测验等均充分体现了竞争性的双方或多方相互角逐的过程。与之相比较,由于受政党领导原则的影响,中国政治传播的相关活动,如政府新闻发布、舆情收集、舆论引导等,都体现出明显的“权威性”特点。但是,这并不意味着“权威”与“沟通”是互不相容的两个部分,相反,在中国,两者是一个相互融合的整体。这在一定程度也解释了为什么国内许多学者会更倾向于将political communication翻译为“政治沟通”,而非“政治传播”。政治沟通强调在政治系统内外“通过特定政治信息的双向甚至多向的一次乃至多次的流动过程,谋求各种决策的政治共识”[88]。这与西方倚重媒体的政治传播实践相区别。

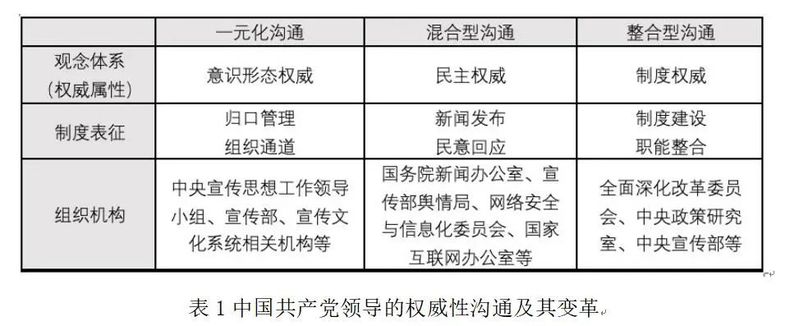

尽管中国政治传播一直围绕着宣传的轴心强化政党领导的权威性,但是这种“不变”中亦体现出“变”的一面,尽管这些变化存在于量变层面,而非质变层面。相关变化如表1所示:

中国政治传播经历了职能的分化与整合,在制度变迁的过程中,其“权威性沟通”模式呈现出三种变体:一元化沟通、混合型沟通与整合型沟通。其中,一元化沟通以意识形态权威为其观念支撑,制度表征为权力向上集中的归口管理体制以及对组织通道的倚重,相关组织机构主要涉及中央宣传思想工作领导小组、各层级的宣传部以及宣传文化系统的其他相关机构等。混合型沟通是一元化沟通体系在回应日益多元化的社会的历史进程中出现的新变体。在观念体系方面,它是中国政治传播在寻求以民主价值为内核的权威模式过程中所推进的一系列政治变革的反映,在制度上表现为政治传播系统中新闻发布与民意回应相关制度的设置与制度化。这一进程主要由宣传体系内部以及国务院新闻办公室、国家互联网信息办公室等宣传体系外部的其他机构共同推进。整合型沟通是党的十八大以来为了加强中国共产党对意识形态传播和政治沟通的领导而出现的沟通形式,体现在政治传播相关机构的制度化建设与职能整合的相关改革中,尤其是全面深化改革委员会、中央政策研究室、中央宣传部等机构。以上制度化的政治传播活动与中国民主政治建设相互融合,成为国家治理不可或缺的力量,并共同推进了1978年改革开放以来的中国社会现代化进程。

总之,中国政治传播制度变迁中“变”与“不变”的两面,反映了中国共产党在关照秩序与发展两个维度上适应环境的变化,通过制度调适不断增强国家能力与自主性的过程。中国政治传播的“权威性沟通”模式在不断吸收“表达性沟通”模式中的优秀经验的同时,亦在摸索与创造中国特色社会主义的新经验。

参考文献及注释:

[1]Karl W. Deutsch, The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, New York: Free Press of Glencoe,1966,p.vii.

[2] Samuel Henry Barnes, Party Democracy: Politics in an Italian Socialist Federation, New Haven: Yale University Press,1967,p.241.

[3]Communication可以翻译为“传播”“沟通”“交流”等,其中,阿尔蒙德的《比较政治学》与萨托利的《政党与政党体制》中译本都将Communication翻译为“交流”。本文并没有采取“交流”的翻译,而是根据上下文意将其翻译为“沟通”或“传播”。加布里埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆.鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,第160页,东方出版社,2007年版。

[4][5] G.萨托利:《政党与政党体制》,第83页,第65页,商务印书馆,2006年版。

[6]郭定平:《政党中心的国家治理:中国经验》,《政治学研究》,2019年第3期。

[7][8]景跃进:《将政党带进来—国家与社会关系范畴的反思与重构》,《探索与争鸣》,2019年第8期。

[9]从政党沟通需求来看,政治传播可区分为两种沟通类型:政党内部的沟通、政党与社会之间的沟通。本研究聚焦于后一种沟通类型,也就是说,本文研究暂不探讨纯粹的政治体系内部的、带有明确科层性质的那种政治信息的上下流通过程。

[10]竟争性的选举系统、政党竟争结构、竟选规则被视为以西方为主导的现代政治传播的情境化要素。David L Swanson, Paolo Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences, London: Greenwood Publishing Group,1996,p.17.

[11] 苏颖:《守土与调适:中国政治传播的制度结构及其变迁》,《甘肃行政学院学报》,2018年第1期。

[12]Julian Changm, “The Mechanics of State Propaganda: The People's Republic of China and the Soviet Union in the 1950s”,in Timothy Cheek and Tony Saich(eds.), New Perspectives on State Socialism in China, Armonk: M. E. Sharpe,1997,pp.76—124.

[13]Douglas C North, Institutions, Institutions Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.3.

[14]唐世平:《制度变迁的广义理论》,第5页,第73页,北京大学出版社,2016年版。

[15]马得勇、张志原:《观念、权力与制度变迁:铁道部体制的社会演化论分析》,《政治学研究》,2015年第5期。

[16]在“旧制度主义”中,前者的研究是法律主义的,后者的研究是结构主义的。B.盖伊.彼得斯:《政治科学中的制度理论:新制度主义》,第708页,上海人民出版社,2016年版。

[17][18]塞缪尔.亨廷顿:《变革社会中的政治秩序》,第10页,华夏出版社,1988年版。

[19]参见《马克思恩格斯全集》,第17卷,第304页,人民出版社,2016年版。

[20][21] 中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆:《中国共产党组织史资料》(第1卷),第18、19页,第24页,中共党史出版社,2000年版。

[22]根据萨托利的解释,“作为整体的政党”与国家,两个整体只有倾向一致才能共存;或者说,“作为整体的政党”可以看作是国家的复本。参见萨托利:《政党与政党体制》,第70页。

[23]中国社会科学院新闻研究所:《中国共产党新闻工作文件汇编》(上卷),第288—289页,新华出版社,1980年版。

[24]中共中央组织部:《中国共产党组织工作辞典(修订版)》,第73页,党建读物出版社,2009年版。

[25]荆学民、段锐:《政治传播的基本形态及运行模式》,《现代传播》,2016年第11期。

[26]Alan P. L. Liu, Communication and National Integration in Communist China, Berkeley: University of California Press, 1971, p.174.

[27]陈力丹:《精神交往论—马克思恩格斯的传播观》,第2—4页,中国人民大学出版社,2008年版。

[28]刘海龙:《宣传:概念、话语及其正当化》,第31页,中国大百科全书出版社,2013年版。

[29]杨阳:《王权的图腾化:政教合一与中国社会》,浙江人民出版社,第222页,2000年版;周光辉、赵德昊:《教化:大一统国家韧性的形成路径》,《探索与争鸣》,2021年第4期。

[30]中国机构编制网:《党中央机构概况》,2019年1月18日, http://www. scopsr. gov. cn/zlzx/jggk/201901/t20190118_359604.html,2020年12月14日。

[31]《关于党政机构改革的方案》,党的十四届二中全会通过,1993年3月5日至7日。

[32]毛泽东:《建国以来毛泽东文稿》(第7册),第268-269页,中央文献出版社,1992年版。

[33]所谓“口”是一个非常有“中国特色”的制度设置,它类似于条块关系里头的条,但是又要大于条。杨光斌:《中国政府与政治导论》,第28-34页,中国人民大学出版社,2003年版。

[34]中国机构编制网:《党中央的机构概况》,2019年1月18日,http://www.scopsr.gov.cn/zlzx/jggk/201901/t20190118_359604.html,2020年12月14日。

[35]邹锡明:《中共中央机构沿革实录》,第215-216页,中国档案出版社,1998年版。

[36][37] 具体包括“理论、新闻舆论和出版、思想道德建设、文化文艺、互联网宣传和信息内容管理、对外宣传、基层宣传工作、意识形态管理、加强党对宣传工作的全面领导等”。新华社:《全面提升新时代宣传工作的科学化规范化制度化水平-中央宣传部负责人就(中国共产党宣传工作条例)答记者问》,2019年8月31日,http://www.12371.cn/2019/08/31/ARTI1567250894452136.shtml,2021年1月20日。

[38]中共中央组织部:《中国共产党党内统计公报》,2021年6月30日,https://www.12371.cn/2021/06/30/ARTI1625021390886720.shtml,2021年7月15日。

[39]习近平:《论党的宣传思想工作》,第18页,中央文献出版社,2020年版。

[40][41]俞可平:《论当代中国政治沟通的基本特征及其存在的主要问题》,《政治学研究》,1988年第3期。

[42]从历史发展来看,自改革开放以来,我国一共经历了1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年和2018年等八次规模较大的党政机构改革,且历次改革的重心均涉及党政关系调整。本节内容主要关注1978-2018年历次改革过程中中国政治传播制度结构的变革与调整。需要说明的是,由于改革有一定周期,中国政治传播机构所涉及的机构并不一定完全与以上时间点重合,通常在其前后出现变化。

[43]国务院新闻办公室对外新闻局:《政府新闻发布工作手册》,第47页,五洲传播出版社,2016年版。

[44]刘海龙:《宣传:概念、话语及其正当化》,第69页。

[45]国务院新闻办公室:《中华人民共和国国务院新闻办公室介绍》,时间不详,http://www.scio.gov.cn/xwbjs/index.htm,2020年12月30日。

[46]该机构一直承担对中央有关部门、省(区、市)新闻发布工作的评估工作。例如国务院新闻办公室:《2020年度全国新闻发布工作评估情况公布》,2021年4月27日,http://www.scio.gov.cn/tt/zdgz/Document/1703043/1703043.htm,2021年7月16日。

[47]中国机构编制网:《党中央机构概况》,2019年1月18日,http://www.scopsr.gov.cn/zlzx/jggk/201901/t20190118_359604.html,2020年12月14日。

[48]新华社:《全面提升新时代宣传工作的科学化规范化制度化水平-中央宣传部负责人就(中国共产党宣传工作条例)答记者问》,2019年8月31日,http://www.12371.cn/2019/08/31/ARTI1567250894452136.shtml,2021年1月20日。

[49]国务院新闻办公室对外新闻局:《政府新闻发布工作手册》,第2页、第3页。

[50] “一个机构,两块牌子”是一种颇具中国特色的制度设置,一般是发生在党的机构和政府机构职责重叠的情况,两个机构共同承担相关工作职能。

[51][52]《深刻认识深化党和国家机构改革重要性和紧迫性》,中共中央党史和文献研究院编:《十九大以来重要文献选编》(上),第271页,中央文献出版社,2019年版。

[53 国务院新闻办公室网站:《国新办介绍中国新闻发布工作和新闻发言人制度建设进展》,2006年12月28日, http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/fbh/Document/308221/308221.htm,2020年9月2日。

[54]贾祥敏:《走向公开:中国新闻发布制度化进程研究》,第1页,首都经济贸易大学出版社,2018年版。

[55]新华社:《建立中共中央新闻发布制度举行首场中共中央新闻发布会》,2020年10月30日,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-10/30/c_1126677111.htm?baike,2021年1月20日。

[56]江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面-在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》,第35页,人民出版社,2002年版。

[57]中共中央宣传部舆情信息局:《舆情信息工作概论》,绪论,第3页,学习出版社,2006年版。

[58]中共中央文献研究室编:《十六大以来重要文献选编》(中),第287页,中央文献出版社,2006年版。

[59][60][61][62]中共中央宣传部舆情信息局:《舆情信息工作概论》,第150-151页,第43页,第89页,第44页,学习出版社,2006年版。

[63]Tao Wu and Bixiao He, “ Intelligence for Sale: The ‘Party-Public Sentiment, Inc.' and Stability Maintenance in China, Problems of Post-Communism, 2019, pp.1-12.

[64][66]《中共中央印发(深化党和国家机构改革方案)》,《人民日报》,2018年3月22日。

[65]《总体布局统筹各方创新发展努力把我国建设成为网络强国》,《人民日报》,2014年2月28日。

[67]从中央网络安全和信息化委员会办公室/国家互联网信息办公室网站的导航栏来看,以上三方面的工作被划分为三个版块:网络安全、信息化和网络传播。参见中央网络安全和信息化委员会办公室/国家互联网信息办公室的网站:http://www.cac.gov.cn/,2020年12月30日。

[68]所谓最高配置是指由总书记亲自担任组长,总理担任第一副组长。另外两个最高配置的机构是全面深化改革委员会、国家安全委员会。《总体布局统筹各方创新发展努力把我国建设成为网络强国》,《人民日报》,2014年2月28日。

[69]塞缪尔.亨廷顿:《变革社会中的政治秩序》,第11页,第14页。

[70]Haifeng Huang, “ The Pathology of Hard Propaganda, The Journal of Politics, Vol.80, No.3, 2018.

[71]刘海龙:《宣传:概念、话语及其正当化》,第10页。

[72]Ni Chen, From Propaganda to Public Relations: Evolutionary Change in the Chinese Government”, Asian Journal of Communication,Vol.13, No.2, 2003.

[73]沈大伟:《中国共产党:收缩与调适》,第153页,中央编译出版社,2012年版。

[74]参见张静:《国家与社会》,第18页,浙江人民出版社,1998年版。

[75]《中共中央印发(深化党和国家机构改革方案)》,《人民日报》,2018年3月22日。

[76]中国机构编制网:《中共中央机构沿革概要》,2019年1月18日,http://www.scopsr.gov.cn/zlzx/jgyg/201811/t20181120_326533.html, 2020年12月30日。

[77]周望:《“领导小组”如何领导?—对“中央领导小组”的一项整体性分析》,《理论与改革》,2015年第1期。

[78]林尚立:《现代国家认同建构的政治逻辑》,《中国社会科学》,2013年第8期。

[79]《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,《人民日报》,2019年11月6日。

[80]《中共中央印发(深化党和国家机构改革方案)》,《人民日报》,2018年3月22日。

[81]新华社:《全面提升新时代宣传工作的科学化规范化制度化水平—中央宣传部负责人就(中国共产党宣传工作条例)答记者问》。

[82]周志忍、蒋敏娟:《中国政府跨部门协同机制探析—一个叙事与诊断框架》,《公共行政评论》,2013年第1期。

[83]汪玉凯:《中央网络安全和信息化领导小组的由来及其影响》,《信息安全与通信保密》,2014年第3期。

[84]习近平:《关于深化党和国家机构改革决定稿和方案稿的说明》,中共中央党史和文献研究院编:《十九大以来重要文献选编》(上),第244页。

[85]黄坤明:《以党内法规建设新成效推动宣传思想工作开创新局面》,《求是》,2019年第17期。

[86]荆学民:《中国特色政治传播理论的基础、轴心与边界》,《中国社会科学报》,2015年4月10日。

[87]B.盖伊.彼得斯:《政治科学中的制度理论:新制度主义》,第71页,上海人民出版社,2016年版。

[88]荆学民、段锐:《政治传播的基本形态及运行模式》,《现代传播》,2016年第11期。除此之外,当前国内学界,政治学界的多数学者、部分新闻传播学界的学者均在这个意义上使用着political communication的涵义,尤其是几乎所有学者都在这个意义上思考着中国政治传播与现代民主政治之间的关联。参见俞可平:《论当代中国政治沟通的基本特征及其存在的主要问题》,《政治学研究》,1988年第3期;王长江:《政党论》,第237一238页,人民出版社,2009年版;景跃进、张小劲:《政治学原理》,第215页,中国人民大学出版社,2015年版。

文献来源:

《政治学研究》2021年第4期

(本文版权属于原期刊和原作者所有)