政学术--星辰大海,永不止步

作者

赵雪波,中国传媒大学政府与公共事务学院教授、博士生导师

张玉彪,中国传媒大学经济与管理学院硕士研究生

文章来源:《当代中国与世界》2023年第2期

摘 要:

全球治理是一种全球合作的理念和意识,现实主义是一种国际关系的理论或思想。二者看似不是一对组合。但是在国际关系实践当中,这两个概念的目标恰恰是相互对立的。历史上当全球治理兴起时,是美国现实主义式微的时期;而在美国现实主义回归之后,全球治理成为牺牲品,“去全球治理”成为一种新的朝向。无论是全球治理还是“去全球治理”,其背后都有美国的因素。近年来,美国因素正在转变为“美国问题”,成为国际关系的阻力,全球治理的对象。

关 键 词:去全球治理;现实主义;回归;美国问题

一、全球治理浪潮与“去现实主义”

二、 “去全球治理”与现实主义回归

三、“去全球治理”的特征

四、 作为“变量+常量”的“美国问题”

五、结语

一、全球治理浪潮与“去现实主义”

在谈论目前的现状之前有必要首先简单回顾一番历史,看一看全球治理运动兴起后如何对国际关系中的主流思想现实主义造成冲击。这样才能体会到当前全球治理和国际关系遇到的困境是怎么来的,体会到全球治理理念与现实主义思想之间“相生相杀”的关系。

全球治理从一开始就是一场自下而上、全球性的行动或运动,而不是理论创新。1992年,28位国际知名人士自发成立“全球治理委员会”,并于1995年发表调研报告,正式启动了这一运动。同年5月,在争论了近一个世纪后,世界各国终于在减少二氧化碳排放、减缓地球气温升高问题上达成一致意见,150多个国家在联合国气候变化框架公约上签字。公约于1994年生效,至2016年缔约国增加到197个,这意味着几乎所有国家都认可了这一理念,并同意付诸行动。这个时期前后开启的世界性全球治理工作还有:联合国于1989年11月通过《儿童权利公约》,这是首部保护儿童权利的国际公约;1995年第四次世界妇女大会通过《北京宣言》,将性别平等纳入国家发展规划;联合国把1996年定为国际消除贫困年,加强全球合作,争取在最短时间内消除贫困现象;2009年联合国将每年的6月8日确定为“世界海洋日”,呼吁保护海洋环境,管理海洋资源。

图1国际上有关“全球治理”研究论文数量变化图(注:作者从Web of science上抓取数据,后在Citespace引文空间分析软件上制成历史发文量图)

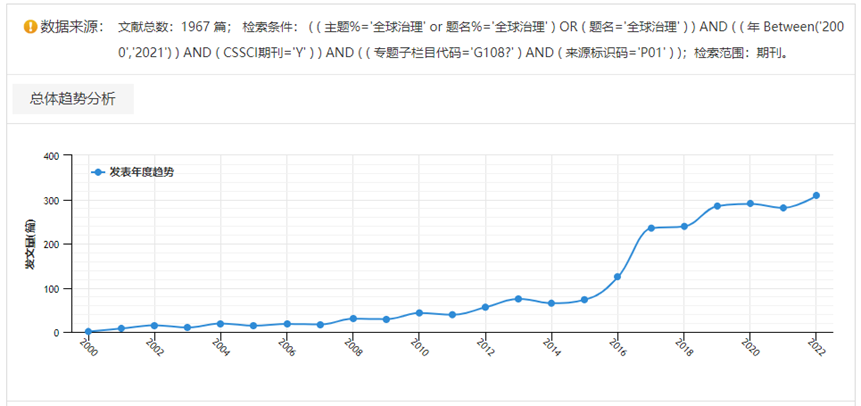

图2:中国国内关于“全球治理”研究论文数量变化图(注:借助CNKI的文献视觉分析功能及Citespace引文空间软件,分析了CSSCI数据库中2000年到2021年以“全球治理”为主题的文章)

二、“去全球治理”与现实主义回归

美国第58届总统特朗普上任后奉行“美国第一”原则,在全球各地打响贸易战,陆续退出各种国际组织和国际条约,造成国际紧张局势。特别是在其任职后期采取敌视中国政策,导致双方发生激烈对抗。美国极力拉拢盟友和其它国家形成共同对华遏制,导致五眼联盟其他成员、欧盟一些成员国、日本、印度都对华调整关系,趋同美国对华政策。整个国际社会都能感觉到四处埋伏的剑拔弩张状态。而在另一方面,特朗普政府完全无暇,也无意开展“全球治理”。在美国总统文件库中查找发现,特朗普四年任期内美国没有开展过一项类似于其他几任总统所做的“全球治理”工作。他唯一做的有记录的一件相反的事是2017年6月1日美国宣布退出《巴黎协定》。

一个值得关注的动态是,经济全球化日益加强国际间合作,世界各国都从全球化中得到好处,原来处于产业链末尾的、早已转移到发展中国家和地区的制造业正在日益凸显其重要性,这令一直垄断世界经济收益的、处于产业高地的美国和西方盟国非常失落。新冠疫情爆发初期,抗议物资严重依赖进口的美国国内“去全球化”呼声鹊起,美国政府遂强制要求美国企业回流,正式启动“去全球化”行动。然而几年下来,特朗普推动的“去全球化”雷声大雨点小,最后无果而终。拜登上任以后似乎重回奥巴马时期对全球治理事务的关注,但实际上拜登式的全球治理不是真正意义上的全球治理,新一届美国政府完全把全球治理作为维护美国的世界领导权、排挤中国的工具和手段。全球治理只剩下了外壳,内核已经被美国抛弃。从这个意义上说,拜登的“去全球治理”是特朗普“去全球化”的延续和变体,只不过特朗普的“去全球化”是一种生硬的孤立主义,而拜登的“去全球治理”是一种巧妙的介入思维——通过介入全球治理,重新主导全球治理事务,同时掏空全球治理的内核,把它作为一种巩固美国霸权的现实主义工具。

三、“去全球治理”的特征

上一轮全球治理兴起和“去现实主义”潮流的结论是从分析学术界动态及其关注焦点得出的,而这一次“去全球治理”启动和现实主义的回归则主要体现为美国国家战略的转向导致的国际局势的动荡不安。为了准确认识“去全球治理”和现实主义的回归,我们不妨总结一下它们的几个特征。

四、作为“变量+常量”的“美国问题”

全球化、全球治理、全球合作等构成了一种独特的“全球场域”,它是指“全球系统中相互关联的文化与政治、经济等因素构成的‘场域’(field)之集合,容纳从个体、群体到组织、国家等行为体之间互动、聚合的关系结构,以及以全球为舞台的信息传播环境。”[16]“全球场域”概念显然是对国际关系公共领域的一种“反抗”。在看到以国家为中心的、长期处于紧张状态的国际关系无益于国际社会或人类社会的和平发展、无益于维护个体利益之后,有识之士们毅然地决定开创一个有别于传统国际关系的“全球场域”和“全球话语体系”。在国际关系领域之外,全球场域或全球公共领域被看作是一种对国家的“反抗”,因此有了“去国家化”概念。比如有人认为哈贝马斯(Jürgen Habermas)的公共领域隐含了一种威斯特伐利亚模式的跨国公共领域,在全球化时代,“无论问题是全球变暖,还是移民、妇女权力,或者贸易条款、失业、反恐战争,公共舆论的当前动员很少停留在领土国家的边界上……受到争论的问题通常天生地就是跨领土问题,而且,都既不能定位在威斯特伐利亚空间内部,也不能通过一个威斯特伐利亚国家加以解决。”[ 17]鉴于此,威斯特伐利亚模式已经失去解释力,一种“后威斯特伐利亚概念”将出现。[18]“跨国公共领域”概念成为了国际关系的同义词。有人为了进一步区分这一领域,提出“全球场域”由国际社会和世界社会两种结构共同构成。“国际社会由欧洲国际社会演化而来,国家是基本主体,有相对集中的权威中心,主要由霸权国家和传统大国运用其核心利益所系的国际规范分配利益、解决争端,‘自上而下’地提供等级秩序……世界社会是全球化和现代性扩张的结果,行为体更为多元,因全球层面的频繁互动和相互依赖的发展,持续重构全球经济、政治和文化秩序,‘自下而上’地形成平等秩序,并建立行为体之间贯通全球的社会关系。”[19]

很明显,全球治理并不孤立,它是全球化时代的一种深刻的“全球”基因在国际关系领域的表现。在国际关系领域之外,它的对手是“国家权威”;在国际关系领域,它的对手是最大的“国家权威”——美国及其现实主义思想。美国式现实主义不仅主观上是“去全球治理”的推手,在客观上也构成了国际关系领域和全球治理事务中的一大问题,这就是“美国问题”。函数计算中有变量和常量之分。一般来说,经常变化且不确定的量被称为变量,它的强弱、高低和大小变化会直接导致函数值的变化。还有一类是不变化的量,也是计算函数值不可缺少的因素。美国在国际关系中,有时是一个不确定且变化的变量,即它的变化对国际关系会产生根本性的影响;有时又是一个常量,变量转移为别的因素了,但美国这个因素继续存在,且转变为了常量。从长历史的视角看,美国是雅尔塔格局形成之后直到现在的国际关系最无法否认的因素,直到这种因素变成为一种“问题”——议程内容。

2、美国热衷于在国际关系中挑起各种各样的麻烦,被称为“最大的麻烦制造者”。美国经常批评其他国家对世界和平和世界秩序造成威胁,但其实没有一个国家能具备美国式的霸权对世界和平和世界秩序造成威胁。历史直白地告诉世人,二战以后的世界各种动荡背后都或多或少有美国的影子,冷战以来发生在各大洲的很多动荡、不安则直接是由美国挑起的。美国制造麻烦的方式有很多种,除战争和战争恫吓以外,最常用的手段是对反对美国或不与美国保持一致的国家进行封锁、遏制、制裁。古巴、朝鲜、伊朗等国因美国几十年长期封锁和制裁,经济处于停滞状态。作为世界主要的军事强国,俄罗斯也经常被美国制裁,俄乌战争期间美国颁布了上万条对俄制裁法令。美国还在世界各地发动“颜色革命”,造成非洲、中东、中亚和南美等地的持续动荡。在经济领域,美国热衷于在世界范围内挑起经济战、金融战、贸易战,特朗普任上美国发动的贸易战到现在为止都没有解套,反而造成美国自身通货膨胀。美国还通过设计陷阱、制造证据,对世界各国割韭菜、挖墙脚,比如通过制造“阿尔斯通贱卖”、“卡恩丑闻”等事件,抢夺欧洲资源;迫使日本签署“广场协议”,让日本为美国经济输血。美国在中美关系上制造的麻烦更多,几乎是全方位、全时空的。美国甚至采用诬陷、抹黑、栽赃的方式,封杀中国企业、中国科技,制造“新疆问题”“香港问题”等外交议题,不断挑动“台独”,在中国周边布控“印太战略”等,以此打压、遏制中国的发展。在这样的麻烦状态下,美国无心投入到全球治理,其他国家则无暇投入到全球治理。

五、结语

国际关系长期处于“治”与“乱”交替的怪圈之中。摆脱这一魔咒、摆脱国际关系困境和全球治理困境的出路是要找到产生怪圈的原因,根治这些原因。在这个过程中中国重任在肩,无法推卸,也无法躲避。美国也不会给中国推卸和躲避的机会。推卸、躲避的结果只会导致“去全球治理”和“去全球化”的强化,导致中国的被孤立。具体而言,中国要加强和其它主要国家、国际组织、地区国家集团的联动,抵御美国及其西方盟国的“去全球治理”和“去全球化”。要在舆论上继续强调全球治理的重要性,在行动上积极开展全球治理行动,把被美国及其盟国削弱的全球治理的焦点重新找回来、重新校准。对于美国以倡导全球治理为借口行地缘政治、发动新冷战之实,要进行批评,但也应积极跟进,实现让全球治理理念重新回归国际关系的目标。从根本上讲,全球治理是一种理念、手段,维护国际关系的良性秩序、把人类命运看作一个整体、实现全人类的共同进步才是国际社会的最终目标,为此必须把现有的国际关系看作一种旧式国际关系彻底抛弃,迎接以合作和发展为主题的新型国际关系。

注释及参考文献

向上滑动阅览